in Between Blues代表の永原レキさん。

―世界のリアルを体感する旅人サーファー

取材に訪れた日も、午前中に波乗りをしてきたというレキさん。レキさんがサーフィンを始めたのは14歳のとき。地元の友だちに誘われて海へ行ったのがきっかけだった。

「実はサーフィンが大嫌いでした。父がプロサーファーだったので関西から海陽町に移住してきたのですが、とにかく父も父の周りのサーファーもめちゃくちゃな人が多くて、ぜったいサーファーにはならないと心に誓っていたくらいで。14歳のときにサーフボードを持っている友だちと海で遊んでいたら、スッと立ててしまって。その感覚が楽しくてどんどんハマっていきました。サーファーと思われたくないけれど、サーフィンはしたい。サーフィンのイメージを変えていきたいと思って、これまで以上に勉強するようになりました」

青い空と海に囲まれた海陽町は、全国からサーファーが訪れる町。サーフカルチャーの空気が漂うおしゃれな一面と、のどかな田舎の一面を併せ持つ、独特な雰囲気だ。この文化を否定的に捉えるのではなく、サーフィンのネガティブイメージを覆したい。15歳のレキさんの思いが、今の活動につながっていく。

大学へ進学したレキさんは、全日本学生サーフィン選手権で4連覇を達成。卒業後はプロを目指し、1年間プロのツアーに周る。しかし、タイトルは獲得できず、競技者としての道を断念。ここからレキさんのサーフカルチャーを学ぶ旅がはじまっていく。

「サーフィンが経済的にも社会的にも有益な文化であることを証明したくて、サーフィンが社会的に市民権を得ている土地へ行きたいと思い、選んだのがカリフォルニアでした。今思うと無謀すぎるんですが、40万円で3ヶ月放浪を試みたんです。航空券で半分お金が無くなったので、残りの半分でボロい軽のレンタカーを借りて車で寝泊まりしながら、1日6ドルで過ごす生活。日中はサーフィンをして、サーフショップやギャラリーをまわりました。」

その後、カリフォルニアで出会った日本人サーファーとインディーズレゲエユニットDef Techのご縁がきっかけで、日本に戻ってきてからは東京で音楽業界の仕事に従事。もともと音楽が好きだったこともあり、MISIAやTHE BOOMの宮沢和史氏など、有名アーティストのアシスタントとして活動しながら、日本の音楽業界を肌で感じた。音楽業界はあまりにも忙しく、まったくサーフィンに触れられない日々。1年でいろんなことを吸収し、音楽の楽しさを改めて実感していたが故に仕事をやめるのは苦渋の決断だったという。

次にレキさんが選んだ国は、サーフィンが国技であり、アート、ミュージック、社会問題に携わるアーティストが多く住んでいるオーストラリア。ワーキングホリデーを利用し、1年間働きながらサーフィンをした。

「メルボルンに滞在しているときに、“Think Globally、 Act Locally”という言葉に出会いったんです。世の中はグローバルになっているけれど、人の体の構造は変わっていない。頭でっかちになって翻弄するのではく、視野は広くもちながらも、アクションは限られているから、ローカルに根付いた暮らし方をしていくというのが自分にもすごくしっくりきて。自分のローカルである海陽町でできることを考えはじめました」

当時26歳の終わりごろ。レキさんは、ここから藍染の世界とつながっていく。

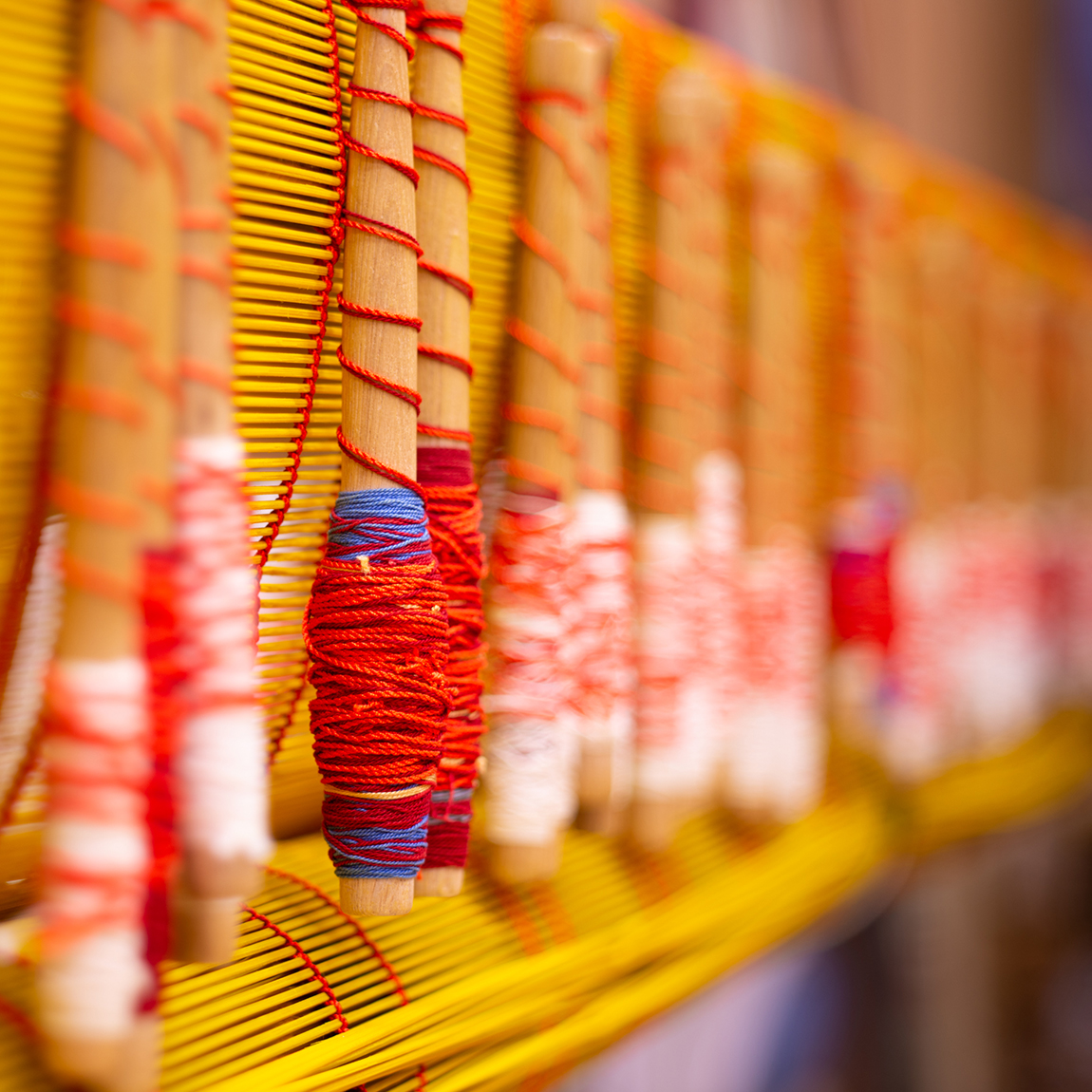

店内では「in Between Blues」の藍染商品を販売。藍染体験も実施している。

ー東京で故郷の藍染と出会う

オーストラリアから帰国後、東京でお世話になっていた方へ挨拶に行った。その時に東京ビックサイトでオーガニックマーケットが開催されている情報が耳に入り足を運ぶ。日本でもオーガニックの意識が広まりはじめたころ、会場にはサステイナブルな商品がところ狭しと並んでいた。

「その中の一つに藍染ブースがありました。もともと青も好きで色に興味があったので行ってみると、ジブリに登場しそうな全身藍染の服を着た白髪のおばあさんが話を聞かせてくれたんです。そうしたら、まさかの海陽町にあるトータスという会社で。徳島は日本一の藍の生産地であることや、藍を発酵させて自然から色を生み出す植物だということを知りました。一番感動したのは自然環境にやさしいということです。はじめて聞く藍染の素晴らしさは、海外に目を向けていた僕にとって、改めて日本人すごいなって思うきっかけになりました」

東京で藍と出会い、海陽町へ帰ったレキさんは、トータスで働くことになる。

もともと縫製会社が母体のトータスは、藍染事業は新しい取り組みだった。レキさんは藍の栽培からはじめ、染めを担当し、音楽業界でつながった縁を頼りに広報の役割も担った。トータスは地元のメディアや全国放送のテレビ番組にも取り上げら、注目される企業に成長を遂げる。

その後レキさんはトータスで約6年勤め、藍染にサーフィンや音楽などの要素を取り入れたい思いを実現するために独立。2017年4月に藍染工房にカフェを併設した「in Between Blues」をオープンした。工房からは海陽町の美しい海が望める。

カフェのカウンターの上にある絵はジャック・ジョンソンのアルバム「in Between Dreams」のジャケットをオマージュして描いている。

artwork by tomio

カフェスペースでは無農薬栽培の藍の葉や種を使用したお茶やスイーツが味わえる。

「in Between Blues」はレキさんが好きなミュージシャンでサーファーのジャック・ジョンソンのアルバムタイトル「in Between Dreams」からインスパイアされてつけたもの。空と海の青い景色と、藍染という文化。青が故郷の文化を象徴する色で、青色の間で暮らしていることを表している。

ミュージシャンとして世界的に成功をおさめ、音楽を通じてサーフィンや故郷の海の魅力を世界中の人に伝えているジャック・ジョンソン。レキさんはジャックの背中を追いかけながら、藍染という表現を用い、サーフィンの魅力発信や海陽町の美しい海を守って行きたいと語る。

「僕よりも藍染の歴史や技術を語れる見識の高い人はたくさんいます。でも、僕が藍染と関わることで、双方の見え方にいい影響を与えられる。それを探っているところです」

➖サーフボードに故郷の空と海を表現

レキさんのところにあるプロジェクトの話が舞い込んできたのは今から3年前。「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT」という、47都道府県から選出された52名の匠による、伝統技術に自由な発想を掛け合わせ、前例のないモノづくりへの試みだった。

「僕のサーフィンの師匠でもあり、ハンドメイドのボードをつくっている千葉公平さん(303SURFBOARDS)にサーフボードを依頼し、藍染で染めるサーフボードを完成させました。僕が染めた生地を千葉さんがつくったボードにファクトリーのスタッフがコーティングしてつけている。僕一人ではなく、それぞれが役割分断をしながら作った作品です」

ボードの名前は「空海」。徳島とゆかりの深い、弘法大師の名前でもある。

「藍染とサーフィンのクラフトが当たり前になったらいいですね。日本人のサーファーが藍染のボードに乗るのが当たり前になり、一つのスタイルになるのが理想です。藍染単体でアピールするよりも、何とマッチングさせるかが大事で、サーフィンと組み合わせて注目されるように、相性のいいマッチングを探っていきたいと思っています」

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のエンブレムの色は、ジャパンブルーの藍色になった。現在東京2020オリンピックから正式種目になるサーフィンのオリンピック候補選手(NaminoriJapan)のオフィシャルウェアをスポンサーのクイックシルバー、野老朝雄さんと一緒に天然の藍染を取り入れる企画を遂行している。 藍染とサーフィン。その二つに関わるレキさんだからできること。時代の波がレキさんに傾いている。

キャプション:藍液を入れる甕(かめ)は徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」のもの。

➖地元の雇用に貢献、そして地球環境を守りたい

どんどん活動の幅が広がっているレキさん。工房をオープンして約2年、地元の小学校で藍染体験教室もはじめた。小学生に自分の仕事を伝えていくことは、これからも力を入れていきたいことの一つだという。

「海陽町にはなにも無いと思っている小学生に、藍染という伝統工芸をつかって故郷の風景をものづくりに落とし込むことだってできることを伝えたくて。子ども達が、将来工房で働きたいと思ってもらえるように、20〜30人の雇用を生み出せるくらいの会社にするのが僕の目標です。藍染とサーフィンをコンセプトに、地方創生のリアルなビジョンを描いていきたい。その上で大切なのは商売として成功すること。僕が雇用を生み出したら、藍染やサーフィンの見方が変わるし、説得力、影響力が出てくると思うんです。それを今、誰かがやらないといけないと感じています」

ビジネスとしても確立すること。それが伝統工芸をつないでいくことになることは言うまでもない。レキさんは自分のことをこう語る。

「僕は染師でもなく、プロサーファーでもない。藍にプラスαな組み合わせを見つけて、つないでいく人だと思います。地元の雇用に貢献できるよう工房も大きくしたいですし、世界中にあるサーフカルチャーと藍染文化のネットワークを深めることで、地球環境を守ることにつなげていきたいです」

レキさんがリスペクトしている、海や山など自然にも悪影響がない藍染の本質。染師でもプロサーファーでもないレキさんだからこそ、伝統工芸の技術ではない素晴らしい一面も世界に訴えかけていくことができるだろう。

SPECIAL

TEXT BY YUKI NISHIKAWA

PHOTOGRAPHS BY MASAYA YONEDA

19.02.21 THU 15:48