山本晃久 1975年生まれ。大学を卒業後、家業に入る。国内で唯一手仕事による和鏡・神鏡・魔鏡を製作する山本合金製作所で、神社の御霊代鏡や御神宝鏡の製作、博物館所蔵の鏡復元等に携わっている。

初代 山本石松

二代 山本真一

三代 山本真治(凰龍)

四代 山本富士夫 *写真左

五代 山本晃久 *写真右

■鏡師の家

—最後の鏡師。

現在、手仕事で和鏡を製作する唯一の工房、山本合金製作所の五代目、山本晃久さんの紹介にこうした前置きが用いられることが増えた。父、富士夫さんも現役なので厳密には「最後のひとり」ではないが、稀少な存在には違いない。和鏡がまだ暮らしの必需品だった江戸末期・慶応2年に創業し、手仕事にとって激動の時代を乗り越えてきた鏡師の家の、その151年。

鋳造した銅鏡はひたすら切削、研磨。鏡師は多くの作業を胡座でおこなう

山本合金製作所が創業したのは、幕末の慶応2年(1866)。初代、山本石松は京都の名門鏡工房、金森家で修業をした後に独立。京都の伝統技法を受け継ぎ、その頃京都市内に数十軒あったという鏡師の世界に新規参入した。

当時、和鏡はまだ生活必需品だった。鏡師の仕事は新調のほか、使い古して曇った鏡の磨き直しも大きな割合を占めていた。各家庭の注文を取って回る「磨き専門」の鏡師も存在したというから、暮らしに密着した道具だったのだ。

しかし、明治時代の半ばになると急速に普及するガラス鏡の波に押されて鏡師は相次いで廃業する。金森家や禁裏御用で名高い青家などの名門も工房を閉じ、昭和に入る頃になると京都市内の鏡師は山本家だけとなった。山本家は初代石松の息子、真一さんが二代目を継ぎ、「京都の鏡師」として全国に知られた存在になっていた。

三代、真治(凰龍)さんが家業に入ったのは昭和9年。山本家はおもに神社の御霊代(みたましろ)となる神鏡を手がけており、国家神道全盛のこの時期に全国各地につくられた戦没者を弔う護国神社の神鏡の需要を一手に引き受けることになる。真治さんは、父とともに目が回るような日々のなか、さまざまな寸法、文様の鏡を手がけることになる。後に、鏡師として初の無形文化財になる真治さんの高い技術はこの頃に培われたのだろう。

砥石と朴炭、桐炭を使い表面を磨くと、ざらざらした金属面が次第に鏡面へと変わる

■切支丹魔鏡

三代、真治さんが切支丹魔鏡の製法を解明したのは昭和49年(1974)。後に五代目となる晃久さんが誕生する前年のことだ。

魔鏡とは光を当てると鏡背に施された文様を反射光に投影する鏡のこと。古代中国ではこうした現象を起こす鏡を「透光鑑(とうこうかん)」と呼んで珍重し、日本でも江戸時代中頃からその存在が史料に登場する。特に名高いのは江戸時代に禁教弾圧を受けた隠れキリシタンたちが用いた「切支丹魔鏡」だ。一見、ふつうの鏡だが、光を当てると反射光のなかにマリア像やキリスト像が現れるこの鏡は、暮らしのなかで礼拝像を隠し持つには最適だったのだ。

魔鏡は、現存するものの原理が解明されなかったため、多くの学者にとって格好の研究対象だった。明治期に国のお雇い教師として日本に滞在したE・S・モースや、ジョン・ペリーといった科学者もその神秘性とともに本国でも紹介した。「魔鏡」という名称も当時欧米の学術誌で使われた”Magic Mirror”を直訳したものだ。

金属製の鏡は研磨すると徐々にすり減り、鏡背の文様を映すことがある。もちろん「魔鏡」という呼び名が無い時代にも、曇るたびに研ぎ直してすり減った鏡が魔鏡現象を起こすことはあった。その多くは偶然の産物で神秘的なものととらえられていたが、なかにはその原理を掴み意図的に魔鏡を製作した鏡師がいたはずだ。だからこそ、明らかに意図してつくられた切支丹魔鏡が残っている。

「なんの気負いもなく家業を継いだのは、やっぱり父と祖父の『誘導』が上手かったんでしょうね」

■五代 晃久

京都の職人にはめずらしく、晃久さんは家業にまったくふれずに育った。自宅と工房が離れていたこともあったし、父も家で仕事の話はしなかった。

「大学生の時にアルバイトをするまで父や祖父がどんな仕事をしているのか知りませんでした。興味もなかったな」

「いまのバイト先より50円ようけ(多く)出してやるから」と父に誘われて、小遣い稼ぎにと始めた手伝いは、次第に楽しみへと変わっていく。

「任された仕事は鋳物の仏具をつくる作業。何度も同じ動作の反復、反復。でもそれが無性に楽しかった。肌に合ったんですね。職人さんたちも皆優しかったし、居心地も良くて。気づいたら家業に就職ですよ」

家業に入って5年が経った頃、祖父に声を掛けられてようやく鏡づくりを学ぶことになる。山本合金製作所の五代目、鏡師としての修業が始まった。

「職人の修業は厳しいと思われるでしょうが、うちは全然。祖父と孫ですからね。聞けばなんでも教えてくれるし、怒られるようなこともなかった。うちでは祖父と大叔父、父の3人が鏡づくりをしていたので、それぞれから技術と知識を学べたのも良かった。僕は職人として幸運なスタートだったと思う」

とくに晃久さんにとって大きかったのが、大叔父の八郎さんの存在だ。3代、真治さんの実弟であり、職人として兄を支え続けた八郎さんが晃久さんに寄り添うように教え、真治さんが要所を指導する。父の富士夫さんはその様子を見守る。

三者三様のこの継承によって、晃久さんは真綿が水を吸うように技術を身に付けていった。

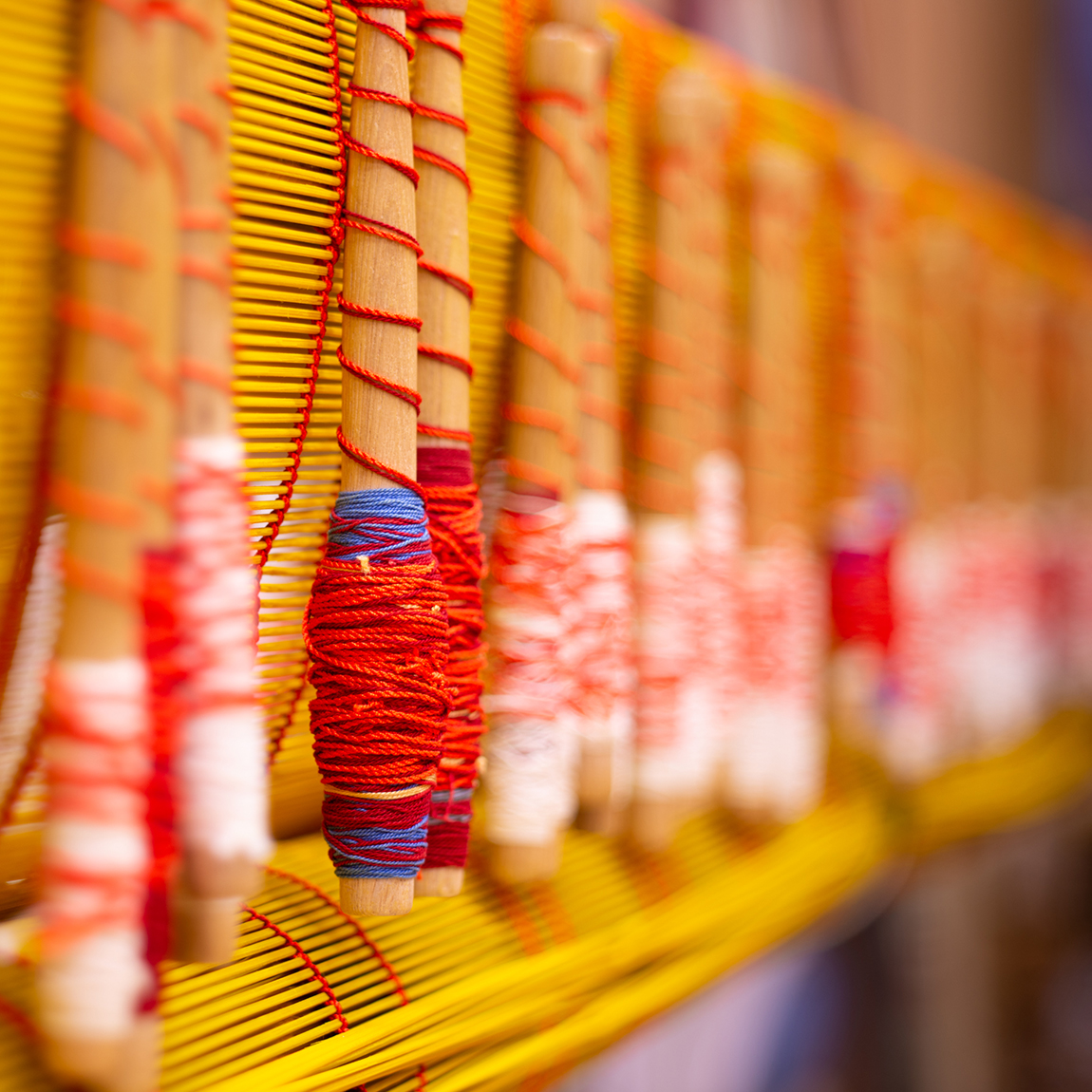

(左)200本を超えるヘラを持ち分けて鏡背の文様を砂型に描く。(右)鋳造後の切削のためのヤスリは粗さごとに多くの種類が揃う。

「祖父と大叔父は『えぇ仕事してたらそれでえぇ』という昔気質の職人。手が抜けないから気が済むまでとことん作業して、気に入らない仕事はしないというタイプでした。ふたりからは職人の『気概』も受け継いだ。一方、父からは職人でありながら経営もちゃんと考えなくちゃいけないということを学んだ。経費や納期など、仕事として当たり前のことを」

■鏡師のこれから

「漠然と手仕事を続けてもしょうがない。いくら伝統だといっても世の中に求められなければ意味はない。和鏡が生活に必要なくなった今の時代はとくに。手仕事の技術で社会に還元する『何か』をみつけないと」と話す晃久さん。技術の切磋と同じくらい、手仕事を続ける意味、職人として働く意味を考え続けているという。

両端に持ち手の付いた「セン」と呼ぶ鋼で鏡面を削る

「よく『なぜ機械製造にしないのですか?』と聞かれます。それは、まだ手仕事の技術が必要だからです。新調だけなら機械生産だけでもいいのかもしれませんが、和鏡には修復・研ぎ直しが必ずついてまわる。古い鏡の直しは、いちから手作業で鏡をつくる技術がないとできないものですから。でも、世間の方に僕の手間賃が高すぎると思われているんだったら現代に鏡師は必要ないと言うこと。面倒だけど、和鏡が生活必需品じゃない時代に鏡師を続けていくには、こういうことを考え続けていかないといけない」

中国の随・唐代に多くつくられ、日本にももたらされた「海獣葡萄鏡」。山本合金製作所では博物館収蔵品のレプリカ製作もおこなっている

機械化によって一度、失った手仕事をふたたび身に付けることは難しい。

手仕事が自身の存在意義だという言葉は、五代続いた鏡師の誇りだろう。

「いくら貴重な技術といっても、仕事として成立しないとどうにもならない。鏡づくりを支える、細かい手の技の意味を多くの方に知ってもらう努力を僕はやめちゃいけない。それが、祖父やそれ以前の代とは明確に違う、今の鏡職人の責任だと思う」

切支丹魔鏡の砂型。砂型は一度の鋳造にしか使えないため、毎回ヘラで押すようにして描く。

SPECIAL

TEXT BY YUJI YONEHARA

PHOTOGRAPHS BY MITSUYUKI NAKAJIMA

17.08.25 FRI 19:02