2017年ててて見本市、出店者インタビュー [前編]

■ててて見本市2017

午前10時30分。スパイラルホールの前には、ててて見本市の開場を待つ人集りができていた。11時に扉が開くと人々はするすると会場に流れていく。会場は「A区画」「B区画」「C区画」の3エリアに整理され、100組の出展者が所狭しとブースを構える。

今回、1日平均約1,000名のバイヤーが訪れた「ててて見本市2017」。「『作り手』『伝え手』『使い手』を繋ぐ」という理念の通り、条件面での商談だけにとどまらず出展者が語るものづくりの背景にじっと耳を傾ける来場者の姿があちこちで見られた。

■地域と手仕事

◆600年の歴史を再構築

「山鹿灯籠」では使用しないカラフルな和紙も使用し、現代の生活空間に合う仕上がりを目指した。

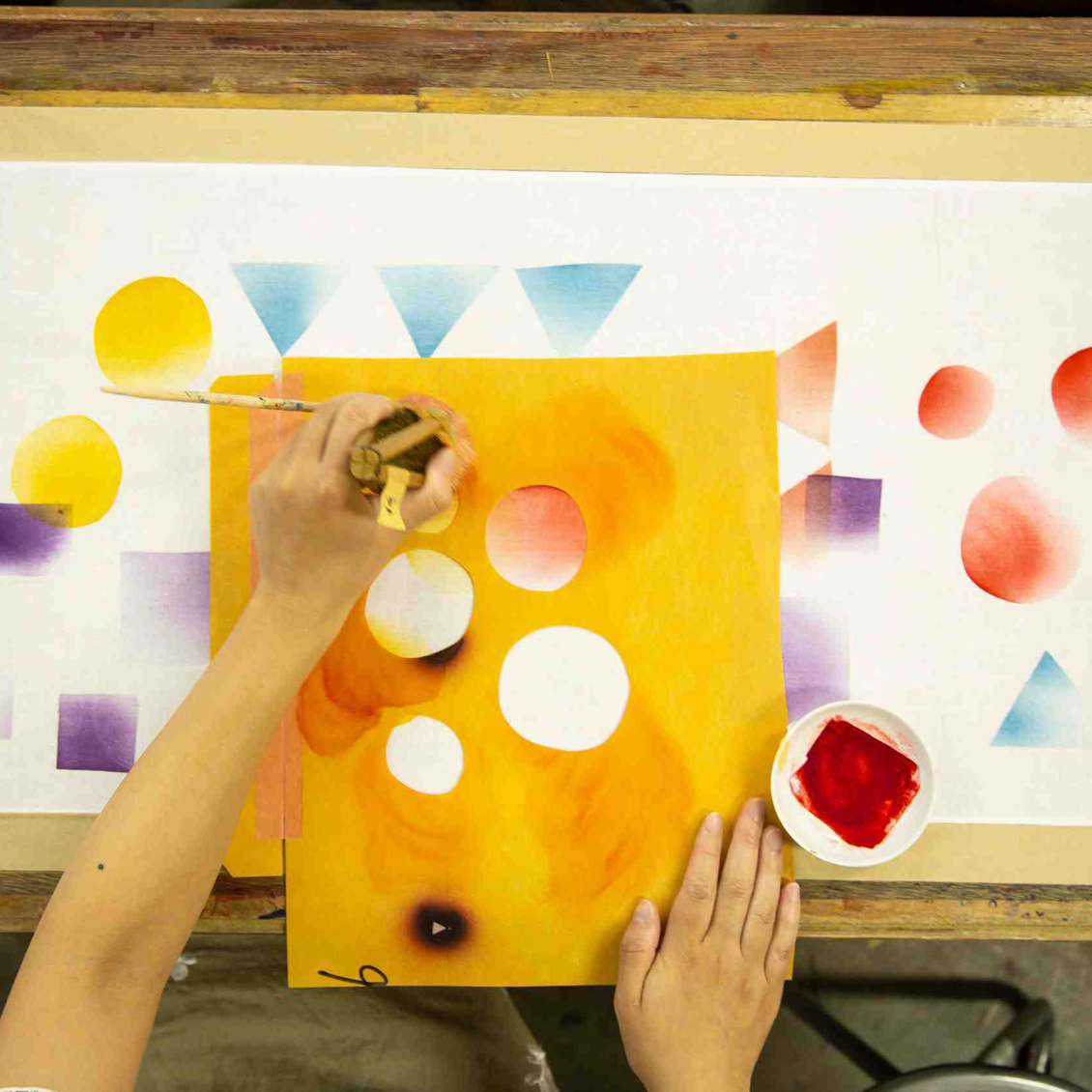

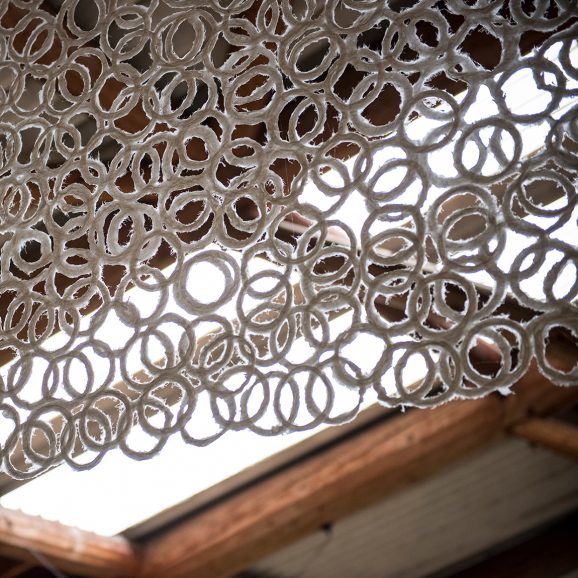

熊本県山鹿市で600年間にわたり受け継がれてきた和紙工芸「山鹿灯籠」は神社の祭事に欠かせない奉納品。金属製の釣灯籠を和紙で模し、それを女性が頭上に乗せて舞うもので、山鹿の生活文化を代表する工芸だ。手漉き和紙とわずかな糊だけを材料にしたこの手仕事を活かしたスタンドモービル「TORO(※注:Oは2文字とも上に傍線※)」は、ふんわりと風に揺れる軽やかな動きが印象的。糊代をつくらず、和紙の厚みだけで接着する伝統技法が生む美しい継ぎ目は、これまでの和紙工芸になかった質感だ。

制作者・灯籠師の中島弘敬さん

「平成24年に国の伝統的工芸品に指定されて以来、地元の職人さんたちや販売関係者、県内外のプロデューサーやデザイナーさんたちと膝を突き合わせて話し合い、試作を重ねてきました。『伝統技法を存分に活かしながらも、新しいもの』という課題をクリアできたと自負しています。昨年ようやく製品化にこぎつけ、今回の『ててて見本市』が初披露となります。この製品をきっかけに山鹿の暮らしや伝統文化も知ってもらえれば」([山鹿灯籠の店 なかしま]の中島弘敬さん)

[ヤマノテ]

>> http://yamaga-yamanote.com

◆漆から生まれた和蝋燭

![「自然の恵みを余すことなく使う手仕事の良さを能登から発信したい」([高澤ろうそく]高澤久さん](https://www.kougeimagazine.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/170316_sp_tetete2_1_05.jpg)

「自然の恵みを余すことなく使う手仕事の良さを能登から発信したい」([高澤ろうそく]高澤久さん

石川県七尾市からは、漆の木の実からとれた蝋を使った和蝋燭、「うるしろうそく」の製造元[高(※注※「高」はハシゴダカ)澤ろうそく]が出展。能登・輪島では国産漆を使った漆芸を守るために漆の木の植林が精力的におこなわれている。高澤ろうそくではその活動を支援するために、漆の木の実から蝋を絞って蝋燭を製品化したという。

漆の実。高澤ろうそくでは昨年から漆の実の収穫作業も体験しているという。

「本来、和蝋燭は古くから櫨の実からとれた櫨蝋を材料に使います。櫨も漆も同じウルシ科なので実の特性はとても似ている。能登・輪島で育まれてきた漆芸と和蝋燭がともに支え合って発展していきたいという願いから始まったプロジェクトです」と[高澤ろうそく]の高澤久さんは話す。

[高澤ろうそく]

>> https://www.takazawacandle.jp

◆ふたつの地場産業が融合

マッチの軸木を線香にした「hibi」は着火具を必要としない新しいお香。

マッチを擦ってしばらくすると軸木(お香)から香り立ち上がり10分間持続する。

![「着火方法が珍しい商品ですが、マッチはあくまでお香の補助機能。この商品で香りのある暮らしを提案したい」([神戸マッチ]の嵯峨山真史さん)](https://www.kougeimagazine.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/170316_sp_tetete2_1_08.jpg)

「着火方法が珍しい商品ですが、マッチはあくまでお香の補助機能。この商品で香りのある暮らしを提案したい」([神戸マッチ]の嵯峨山真史さん)

この商品は兵庫県を代表するふたつの地場産業がタッグを組んで生まれた。製造元の[神戸マッチ]の加藤祐一郎さんは「これまで使い方が限定されていたマッチとお香を組み合わせて、まったく商品を考案しました。播磨地域を中心とした兵庫県のマッチ生産量は国内トップ。(80%以上)そして、淡路島の線香づくりは国内生産の約7割を占めます。兵庫県を代表するふたつの地場産業をあらためて見直し、暮らしのなかでお香をの楽しみ方をつくりたい。海外のバイヤーさんからも注目して頂いているので、日本のお香文化を広める役目にもなれば」と話す。

[hibi]

>> http://hibi-jp.com/backstory.php

■社会と繋がるものづくり

◆点字印刷のペーパーアイテム

torinokoが手がけるペーパーアイテム「dot」シリーズのぽち袋

デザインユニット[torinoko]は、視覚障害者支援施設で製作されている点字印刷を応用したペーパーアイテム「dot」シリーズを展開。封筒やポチ袋などに点字で意匠を施したこのプロジェクトは、視覚障害者支援施設と社会をデザインで繋ぐ仕組みづくりみでもある。

点字印刷は2枚の金属版を重ね合わせて文字や意匠の点を押し、それに紙を挟んでローラープレス機に通す

「点字印刷の需要は教科書などの書籍が多く、点字作業の繁忙期は冬から春先までとなります。それ以外の季節は需要が減り安定した作業がしづらくなります。視覚障害者支援施設の方から、『作業員の技術向上のため、小ロットでも継続的な仕事があれば』とご相談を頂いたことが「dot」の共同開発のきっかけです。点字印刷の独特の質感を楽しんでもらえたらうれしいですね」(torinoko 小山裕介さん)

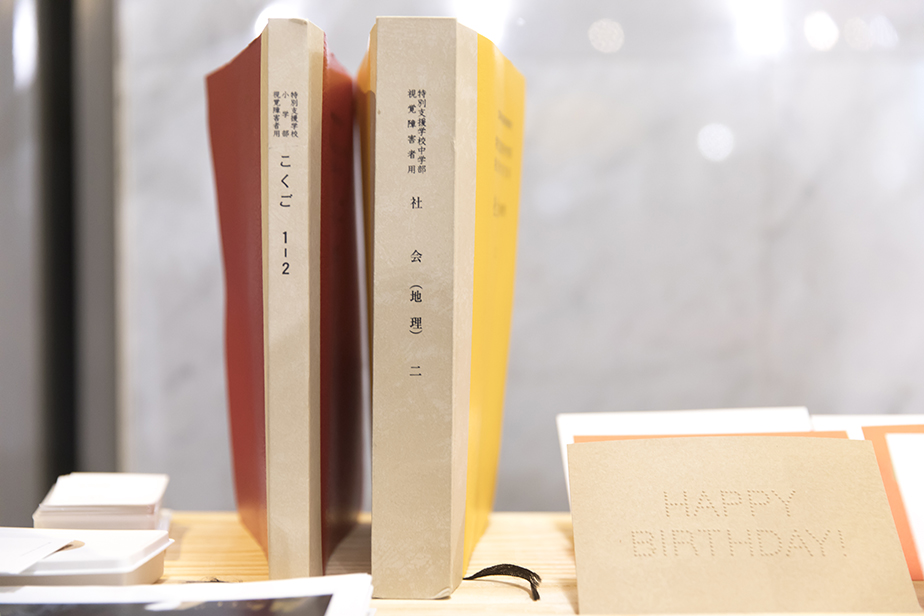

視覚障害者支援施設で製作されている点字教科書

[torinoko]

>> http://shiratori5.wixsite.com/torinoko

◆山形の文化と風土を伝える

山形県の手仕事製品を扱うデザイン・レーベル[山の形]は、陶磁器や木工芸、刃物、染織物など県内各地で息づく幅広い手仕事製品を展開。2014年のレーベル発足以来、山形に暮らす須藤修さん、柴山修平さんのふたりが職人とともに試作を重ねてラインナップを増やしてきた。「山形ではものづくりと暮らしが隣り合っています。手仕事を通して、そんな世界観も伝えられたら」と話すのはデザイナーの柴山修平さん。「寡黙で真面目、でも人を喜ばせたい気持ちを胸に秘めた山形の職人さんたちのことを知ってもらいたい。美くしも厳しい自然が生んだ手仕事はきっと多くの人の心に届くと信じています」

![[山の形]のデザイナー須藤修さん[左]と柴山修平さん[右]](https://www.kougeimagazine.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/170316_sp_tetete2_1_13.jpg)

[山の形]のデザイナー須藤修さん[左]と柴山修平さん[右]

「祈る心」をテーマに製品化した刺し子のお守り。お守り袋は山形の針仕事を受け継ぐ「艸絲」が製作。御札は「ててて見本市2017」のグラフィックも手がけた山形在住のデザイナー、吉田勝信によるもの。

「『ててて見本市』の出展は今回が初めてですが、価値観が近い出展者の皆さんとの出会いがとても楽しい。僕たちもいつか『ててて』のような活動をしたいと考えているので、この会期中に志を同じくする同世代の仲間を探したいですね」

[山の形]

>> http://yamanokatachi.jp

■個人作家・職人にとっての『ててて』

◆暮らしに馴染む伝統技法

民芸の郷でもある小石原の特徴を現代の食生活にアレンジした食器が並ぶ。

陶磁器分野の出展も多かった今回。初出展の[圭秀窯](福岡県小石原)は、ともに長い歴史を持つ高取焼と小石原焼の技法を掛け合わせた食器で「現代の食卓に合う和食器」を提案。「受け継がれてきた技法である『飛び鉋』や『刷毛目』などを駆使しながらも、使う方に『伝統』を意識させない器を目指しました」(梶原奈央子)

![「次回は夫婦ふたりで出展したいですね」と話す[圭秀窯]の梶原奈央子さん](https://www.kougeimagazine.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/170316_sp_tetete2_1_16.jpg)

「次回は夫婦ふたりで出展したいですね」と話す[圭秀窯]の梶原奈央子さん

「こうした展示会は初めて、というよりも東京での販促活動自体が初めてのこと。家族だけで作陶する小さな窯なので、わずか3日間の出展でも大プロジェクトです。『ててて見本市』はスタートした頃からずっと興味があり、今回ようやく念願かなっての初出展なんです。手応えもあったし、課題も見えてきた。たくさん収穫がありました。小石原で待つ家族に良い報告ができそうです」

[圭秀窯]

>> https://keishuugama-koishiwara.jimdo.com

◆デンマーク生まれ、日本育ち

磁土を石膏型で成型した商品は現代のデンマークデザインを踏襲

神奈川県茅ヶ崎市で作陶をおこなう前野達郎さんはデンマークでデザインを学んだ経験を活かし、日本の陶芸技法を組み合わせた商品を展開。カラフルでしなやかな造形の食器や花器は、和洋のいずれでもない不思議な魅力を持つ。

フランスの四季の配色をテーマに製作した「Meoto Cup」シリーズ

「私の作品はルーツが見えにくいので、バイヤーさんには『デンマーク生まれ、日本育ち』と説明しています。ポップな色使いに注目してもらえることが多く、器だけどオブジェのようだと評価してもらえてうれしいですね。今はひとりで企画からデザイン、製作までをおこなっていますが、いずれは他の焼き物産地と連携・協業して大きな製作の仕組みを構築したい。『ててて』には各地からさまざまな特色を持った陶磁器生産者が参加しているので、今後ともに働く仲間も見つけたいですね」

[Tatsuro Maeno]

>> http://tatsuromaeno.blogspot.jp

後編へつづく >> 2017年ててて見本市、出店者インタビュー [後編]

SPECIAL

TEXT BY YUJI YONEHARA

PHOTOGRAPHS BY MITSUYUKI NAKAJIMA

17.03.16 THU 23:27