和蝋燭は高いのか

和蝋燭の最大の消費者である寺院でも洋蝋燭が用いられることが多くなり、近年では防火対策を理由にLEDの灯りが使われることもめずらしくはない。

その理由に「和蝋燭は高い」というイメージが固定化したことがある。

——和蝋燭は高い。

この印象は半分正しく、半分は間違っている。

たしかに洋蝋燭に比べて価格は高い。寺院で法要などに使われる大きさのものでは3倍以上の価格差になることもめずらしくはない。その理由は、高価な櫨蝋を使用していること、手仕事による製法であることの2点に尽きる。

寺院における和蝋燭は荘厳装置のひとつであり、法要の進行具合をはかる時計代わり。垂れにくく、炎のゆらぎが少ない和蝋燭は読経の必需品だが、寺院の「経営」が難しくなった今、消耗頻度が高い和蝋燭は経費削減の一番に挙がる仏教用具なのだ。

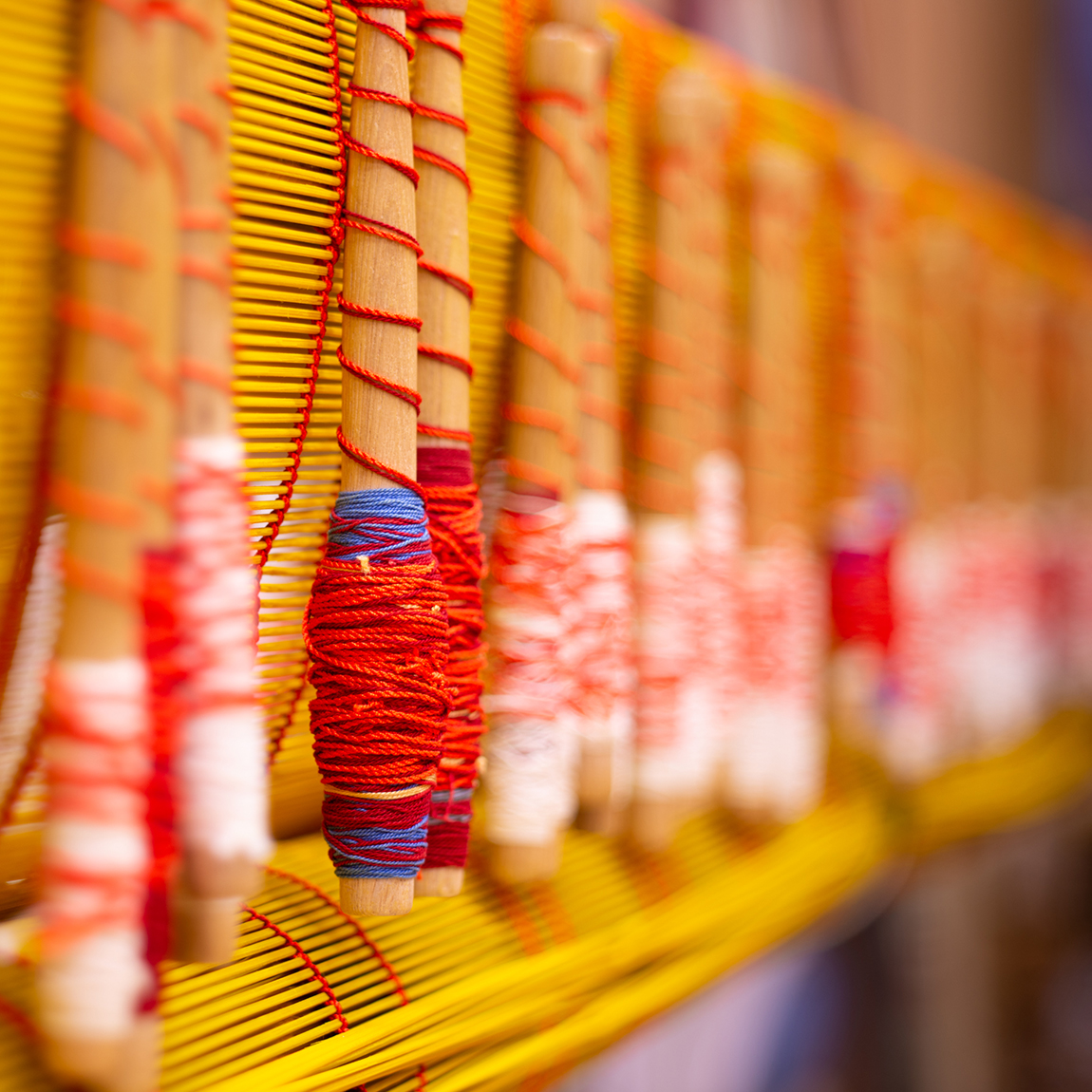

溶かした櫨蝋を木型に流し込んで成型する。この後、上掛け用の蝋を手で擦りこむ「清浄生掛け」をおこない和蝋燭の形が出来上がっていく。

櫨蝋の循環

古くから、和蝋燭職人の世界には、使い残した和蝋燭を買い取る制度がある。燃焼時間が長い和蝋燭を最後まで使い切ることはまれだ。京都の和蝋燭職人は納品後に顧客を回って使いかけの余った和蝋燭を買い取り、それを溶かしてもう一度新しい和蝋燭として販売している。和蝋燭が重さの単位である「匁(もんめ)」で販売されているのはその名残りだ。

この制度はいまも寺院にかぎって残されている。使用分のみ支払う和蝋燭は、上手く使えばけっして高いものではないが、寺院の世代交代が進み、こうした循環を知る僧侶は少なくなった。

「JAPAN WAX KYOTO 悠久(株)」の試算では、京都にある寺院だけでも、京北町での櫨蝋生産を支えることができるという。

櫨蝋の融点は50度前後と低く、溶けやすく固まりやすいのが特徴。

和蝋燭事業者、それぞれの思い

同プロジェクトに参加する和蝋燭製造事業者は2016年10月時点で(有)中村ローソクのみ。今後は国内に約20軒ある和蝋燭製造事業者との連携が鍵となる。

「京都 “悠久の灯” プロジェクト」の田川広一さん((有)中村ローソク)は「今後、全国の和蝋燭事業者に京北地域で生産した『京櫨蝋』をアピールしていきたいと思っています。『国産櫨を支える』という大義だけではなく、品質と価格の両面で選んでもらえるようになるのが目標」と話す。

(有)中村ローソク以外の和蝋燭事業者は、日頃はライバルでもある同業者が旗を振る取り組みについて、その動向を静かに見守っている。

ある和蝋燭製造事業者は、「全国で櫨蝋の生産量が減少しているのは、私たち和蝋燭事業者が仕入れる量が少ないから。かつてのように和蝋燭が売れず、櫨蝋の仕入れ量が少なくなり、櫨蝋生産が減って高騰するという負のスパイラルに陥っています」と話す。

「新しい産地開発も大切ですが、江戸時代から櫨蝋を生産してきた既存産地の保護が急務。弊社では、既存の製蝋業者を支えるべく、5年先までの消費量を仕入れています。買い支えることで、生産者の廃業を食い止める方法です。もちろん、災害や気候変化による突発的な供給難に備える意味もありますが、これまで櫨蝋の生産を支えてきた業者のノウハウを残し、櫨蝋生産の技術伝承を続けてもらうためです」

「弊社の方法は『京都 “悠久の灯” プロジェクト』とは違いますが、櫨蝋生産が壊滅的な状況にあって個々の和蝋燭事業者が利害を考えている場合ではない。京北町での櫨蝋生産にはとても注目しています。櫨蝋どころか、和蝋燭そのものが絶滅の危機に瀕しているいま、どんな対策が正解なのかは誰にも分かりませんからね」

仕上げ作業では、芯の回りなどに付いた余分な蝋を落とし、形を整えていく。

「和蝋燭」の倫理

和蝋燭には法律等で定められた明確な品質基準がない。一般的には原材料に100%櫨蝋を使用していれば和蝋燭と名乗って問題はないが、実際のところ、その割合は製造事業者によってまちまち。食品のように成分表示義務もないため、市場にはあらゆる品質の和蝋燭が流通している。たとえば、石油系のパラフィン蝋や牛脂硬化油に数%だけ櫨蝋を混ぜた和蝋燭を「国産櫨蝋使用」と販売したとしてもグレーであってクロではない。

どの産業にもあるこうしたコストダウンと効率化が、いま衰退の危機にある各地の櫨蝋生産者を苦しめてきた。ほかの産業と違うのは、手仕事だけに櫨蝋生産者の廃業が個人の判断で、そして驚くほど速いスピードで進んでいる点だ。

多くの人の、さまざまな願いが入り混じった櫨蝋復興運動が、京北の森で芽生え始めた。10年後、あるいは20年後には、京北が「櫨蝋の里」と呼ばれているのだろうか。

「京都 “悠久の灯” プロジェクト」が描く将来像は、今後の地域再生と伝統産業振興の試金石となるはずだ。

※本記事の取材・執筆にあたり福岡県久留米市で実施されている松山復活委員会の活動とその記録を著した『櫨の道』(矢野眞由美・著)を参考にしました。かつて国内有数の産地だった当地で、全国に先駆けて櫨蝋復興運動に着手された関係者の皆様方に敬意を表すとともに、活動のご成功を心より祈念しています。

和蝋燭は灯り続けるか——。

京都・京北地域ではじまった櫨蝋づくりの取り組み|[1]|[2]|[3]

SPECIAL

TEXT BY YUJI YONEHARA

PHOTOGRAPHS BY SHINGO YAMASAKI

16.12.25 SUN 20:06