その椀は、文句なしに美しかった。

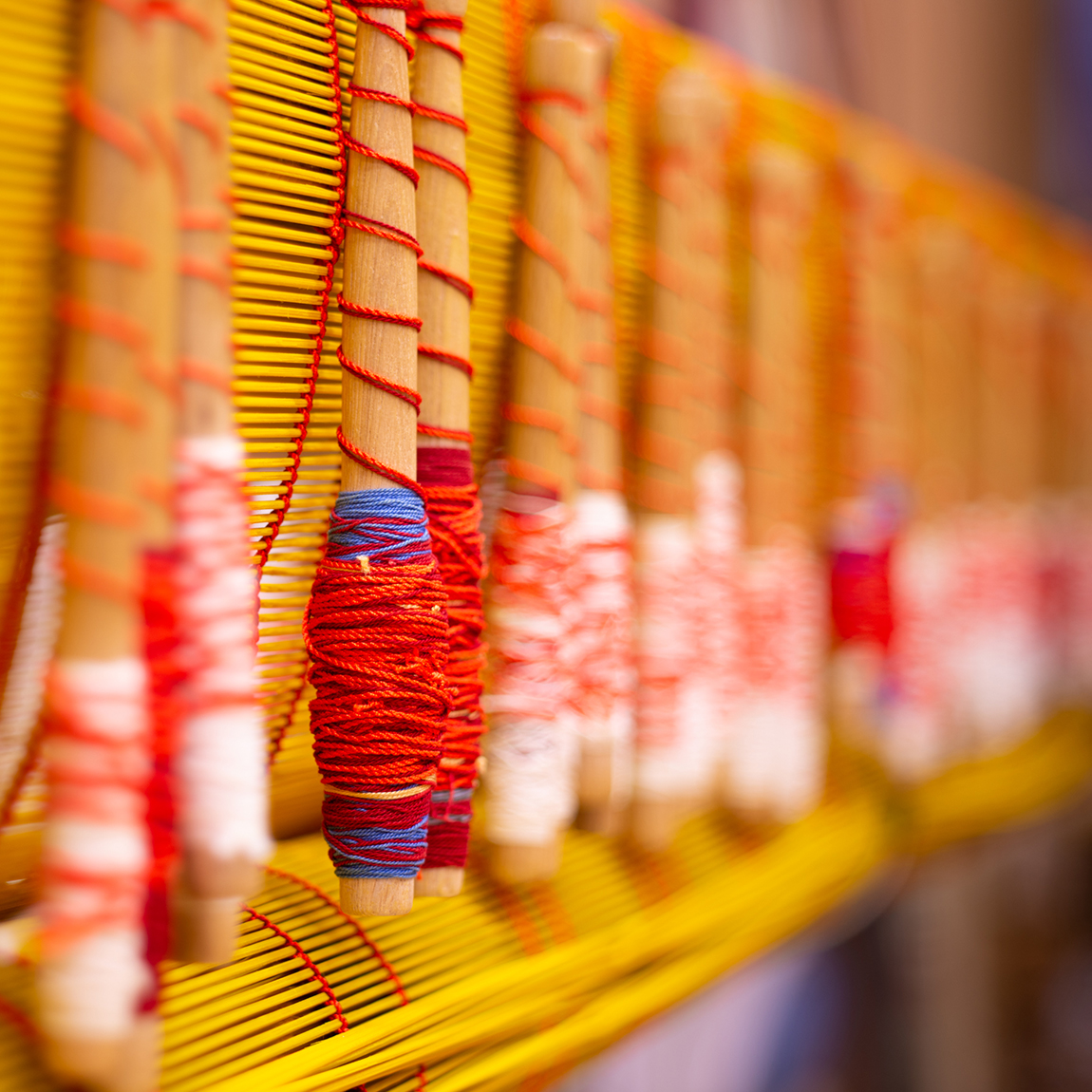

photo by Naoki Miyashita

筆者が初めてその椀を見たときに聞かされたのは、それが京都の材料を使うということと、京都の塗りと木地(漆を塗る前の、白木のままの器物)の技術を残すために作られようとしている、ということだけだったが、その意味するところを、実はいまひとつ理解できていなかった。

しかしその椀は、そんなことはどうでもよいと思えるほど美しかった。

物語の始まりー浮世絵に描かれた京の椀

京都市伏見区で漆器製造業を営んでいた木地師(きじし)の石川光治さん(故人・石川漆工房)は、常々思うことがあった。

「茶道具に代表される京漆器だが、京都の漆器を次の世代に受け継ぐには、京都の風土に根ざす日常の器が必要だ。」

ある時、かつて京の街で庶民に愛用されていた「アサギ椀」という椀があったことをどこかで聞き、「これだ」と閃いた光治さんは、京都市産業技術研究所の比嘉明子さんにその詳細を知りたいと相談した。

「苔汁の手ぎは見せけり浅黄椀」 ―芭蕉

浮世絵に描かれ、芭蕉の句にも詠まれるなど、江戸初期の文献に散見するアサギ椀は、「浅葱椀」「浅黄椀」「あさぎ椀」「縹椀」とその表記にはバラつきがある。昭和50年に書かれた『漆椀百選』には、「縹(あさぎ)椀は,縹・赤・白の漆で花鳥を描いたものといふが,白を用いてるところから,推して,密陀絵の可能性が多い」(『荒川浩和 光琳社 資料編)とされており、概して装飾的なものであったらしい。

「時代かがみ 慶安の頃」(1648年 – 1652年)

ところが、比嘉さんが取りまとめてくれた歴史資料を、ロクロ木地師(ロクロを用いて木工品を加工する職人)の西村直木さんに持ち込み、アサギ椀の復興を熱く語ったその矢先、光治さんは病により突として他界してしまう。2015年のことだった。

木地師を想う塗師、弟子を想う師匠

そのころ、塗師(ぬし/漆を塗布する職人)の西村圭功(西村圭功漆工房)さんには悩みがあった。

京都当代随一のロクロ木地師と言われる直木さんが、なかなか弟子を取ってくれないのだ。

漆器の木地と漆は、骨と肉のようなもの――圭功さんはこう例える。肉とも言える漆の部分がいくら上手にできても、骨格となる木地がきちんとしていなければ、漆器は美しくはなりえない。

もしも直木さんに万が一のことがあれば自分の仕事は成り立たなくなってしまうし、彼の技術を継承することができなければ、自分の仕事の本質も、後世に残すことができなくなってしまう。

奥様の洋子さんとともに直木さんを説得していた圭功さんであったが、ついに2018年、一大決心をする。ロクロ木地師の仕事をすることになる若い弟子を自身の責任において採用し、直木さんに預け、育ててもらうというのだ。

photo by Naoki Miyashita

再び動き出したアサギ椀復興プロジェクト

直木さんが「光治さんが話していたアサギ椀、もう一度挑戦できないか」と圭功さんに相談したのは、それから一年近く経った頃だった。石川光治さん亡き後、発案者不在となった構想は、しばし滞留していた。

京漆器の代表格の一つは、お茶道具の棗(なつめ)である。圭功さんは、先先代の頃から棗を作っており、その京都の塗師たちが一目置く直木さんも、棗を引かせたら右に出る者はいないだろうという。

利休形中棗 木地:西村直木 塗り:西村圭功 精製:堤浅吉漆店

しかし、過去30年で茶道人口は半数に減ったと言われ、棗だけでは数を作ることができない。職人仕事は、数をこなすことでしか技の習得ができず、弟子としての年季が切れても、棗だけで食べていくことは難しい。

――若い彼らが今作らなければならないのは、常の器だ。

「俺一代で終わりにするんだ」と言って圭功さんたちの説得になかなか応じなかった直木さんだったが、若い見習い弟子たちにロクロ技術を教えるようになると、彼らの行く末を想いつつ、光治さんの語っていたアサギ椀のことを再び考えるようになったのだ。

photo by Naoki Miyashita

職人の輪を次世代へつなぐ

直木さんの弟子を想う心に強く動かされた圭功さんは、すぐさま二人の職人仲間に声をかけた。

塗師のニーズに合わせて漆を精製・調合する職人、堤卓也さん(堤淺吉漆店)は、骨と肉で表した場合、肉の性質を決める大事な要素を担っている。もう一人の石川良さん(塗師・石川漆工房)は、アサギ椀の復興を願った、故・石川光治さんの息子さんだ。

工芸と呼ばれるものの多くは、複数の職人の輪で成り立っている。

漆器も例外ではない。漆の木や木地となる木材を育てる人、採取する人、漆を精製する人、そして木地師と塗師。これらのうち、どの人が欠けても漆器の仕事は成立しない。

それぞれの専門職は、実はその輪の中で綿々と受け継がれてきたものであり、輪の状態でなければ、また次の時代に引き渡すこともできない。

「だから、木地師の後継者を育てることは、漆器に関わる仲間たちがみんなで考えなければならないことだ」と圭功さんは言う。

常の椀は、その土地の風土とともに

京都の日常の椀としてアサギ椀を復興したいと考えていた彼らは、「京都の」という冠に、ある一つの信念を持っていた。

日常の椀というものは、本来その地方の気候風土に根ざす材料でできていたはずだ。その地域にルーツを持つ作り手の技や美意識を、その風土の中で暮らしを営む使い手へとつなぐのは地域の素材であり、それは「北山杉を利用できないか」と考えていた発案者の光治さんの考えとも重なり、彼の息子である良さんが率先して、京都市街地の林業地域で育てられるヒノキの原木を入手するために奔走した。

原価を抑えるために、原木は木材生産者から直接購入する。 右から3番目が西村直木さん、左から3番目が石川良さん、4番目が西村圭功さん。

「京の常の椀」のかたちを求めて

実は、このプロジェクトで作られるアサギ椀は、歴史上に存在したアサギ椀の形状をなぞるものではない。

アサギ椀は、知られる限り現存していない。浮世絵の中では明らかに加飾が施されていたし、そもそもどれほどデフォルメされて描かれたのかもわからないが、本物の素材と技術を使いながらも、日常の器なのだからなるべく価格は抑えたい。

「京都の日常の椀」というその存在そのものの“象徴”として、歴史上の「アサギ椀」の名を拝したが、それが持つべきかたちについては、一から考える必要があった。

そのかたちを模索しながらいくつものプロトタイプを作ったが、最終的に採用されたものは、木地師の直木さんが思うとおりに引いた椀のかたちがベースとなっている。

一流の茶人を唸らせてきた直木さんが、京都の木材と対話するかのように引いた木地は、茶室に凛と佇むような、静かな緊張感をもっていた。

それは、「京の常の椀」そのもののかたちをしている。

漆の器から受け取る感性を未来へ。

お茶道具をつくることで培った技術や精神性を次世代に残すためのツールとして、お茶道具ではない、このアサギ椀がつくられた。「お椀は手で包み込むから、毎日使い続けると手が勝手に触っていたくなるものになる。だから、子供には特に使ってほしい」と漆の素材を提供する堤さんは話してくれた。

子供椀は、大人椀をあえてそのまま小さくし、子供の拙い動きにあえて過度に迎合しない。それは、椀を手のひらでしっかり包み込むことで、物や食べ物に感謝し慈しむこころが自ずと育つと考えるからだ。

素直な小さな手のひらは知らずして受け止めるだろう、と筆者も思う。

漆の湿り気や、木地の張りやぬくもりを。機械や合成品がかき消してしまった、自然のゆらぎや職人の息遣いを――当たり前のように漆の器を手のひらに抱くことで開かれる感性が、未来へと受け渡されてほしいと願う。

展示会「アサギ椀 ー木地師のこころをつなぐ」は、写真映像作家・宮下直樹さんによるインタビュー映像と写真の提供という力強い応援で、この椀を取り巻く愛あふれる物語を、多くの皆様にお伝えすることができた。

「アサギ椀 プロジェクト」メンバー

発起人: 石川光治(故人 石川漆工房)/西村直木(ロクロ木地師)

運営メンバー :石川良(石川漆工房)/堤卓也(堤淺吉漆商店)/西村圭功・西村洋子(西村圭功漆工房)

ロクロ木地師見習い:永井綾/上田量啓

塗師見習い:飯島勇介/後藤久美

協力:比嘉明子(京都市産業技術研究所)/宮下直樹(Terminal81)

contact: kyoto.asagiwan@gmail.com

豊かで多面的なクラフト文化を世界と共有することを目的に、2014年monomo設立。自然と繋がり歴史に根ざす手しごとと、職人たちの生きざまに潜むストーリーを発掘する。日本の伝統工芸の職人たちと海外のクリエイターとの間のコラボレーションをサポートする一方で、工芸は日本の社会、価値観、意識を映し出す鏡であると位置づけ、教育プログラムやツアーを企画している。

REPORT

TEXT BY SACHIKO MATSUYAMA

PHOTOGRAPHS BY NAOKI MIYASHITA

19.03.26 TUE 19:08