昭和46年、京都生まれ。有職御人形司 伊東久重家の長男。大学卒業後、父である十二世・久重氏のもとで御所人形師として修業をスタート。平成17年、東京銀座「和光」で初の作品発表後、高島屋京都店、佐川美術館などで作品展を開催する。御所人形師として活躍する傍ら、同志社女子大学非常勤講師として、若い世代に京の伝統文化を伝えている。

―まず、御所人形とはどんなものなのでしょうか。

江戸時代中期に完成され、宮中の行事などで観賞用として用いられたものです。参勤交代の折に大名が御所に参内し、帝に拝謁した折に、帝から下賜されることが多く、大名家にとっては栄誉の印だったようですね。どういう人形が御所人形かというと、諸説あるかもしれませんが、伊東家では「桐の木彫であること」、「三頭身であること」、「透き通るように白い肌をしていること」の3点が御所人形の守るべき条件として受け継がれています。

―御所人形を三頭身にした理由は?

やはり、可愛らしさということを重要視したのではないでしょうか。今も、あどけない子供の姿というのは愛されるものですが、うちでつくる御所人形は、すべて子供をモチーフにしています。

古い時代には、五頭身だった時代もあるようですが、可愛らしさの基準も時代によって変遷したようで、ふっくらとした姿が求められるようになってきたようです。ちなみに私が最近手がけている「ちびたま」という人形は、三頭身もないぐらいの、小さな人形です。住宅事情やインテリアなどを考えて、今の日本の暮らしに合うように、新たに考案しました。御所人形を次の世代に伝えていくためにも、今、現在、人々に求められる愛らしさの基準を新たに考えていくのも、私たちの役目だと思っています。

伊東さんが現代の生活にマッチさせて制作した、小さくて愛らしい「ちびたま」。 なめらかな肌が愛らしさを引き立てる。

―御所人形の素材に桐の木を使う理由を教えてください。

御所人形の特徴の一つが、透明感のある白い肌です。この白い肌というのも、昔から、宮中にふさわしい高貴なものとして捉えられていたのでしょう。きめ細かさと透明感のある独特の肌合いは、胡粉を塗ることで生まれます。土台となる素材は、胡粉がしっかりと塗りこめるものが必要で、桐の木がもっとも適しています。実は桐の木は柔らかく、木彫には向いていないのですが、胡粉の吸い付きが非常によく、よく染みこむようで、結果、剥がれにくくなるんですね。天皇家からの授与品ですから、簡単に剥がれたり、ひび割れたりしてはいけないので、木彫のやりやすさより、胡粉の塗り込みやすさを選んだのでしょう。これも、代々受け継がれてきた知恵といえます。

彫刻刀や小刀を使って、細やかに彫りを施していく。桐は柔らかく、彫りには向かないが、輝くような白い肌を生み出すために桐を使うのは不可欠。

―御所人形は、どんな工程を経てできるのでしょう。

ざっと大きく分けて、「粗彫り」、「上彫り」、「胡粉を塗る(地塗り)」、「磨き」、「上塗り」、「顔を描く」、「髪の毛や衣服、飾りをつける」などの工程があります。まず、桐の材木を必要な大きさに切って、粗彫りをしていきます。

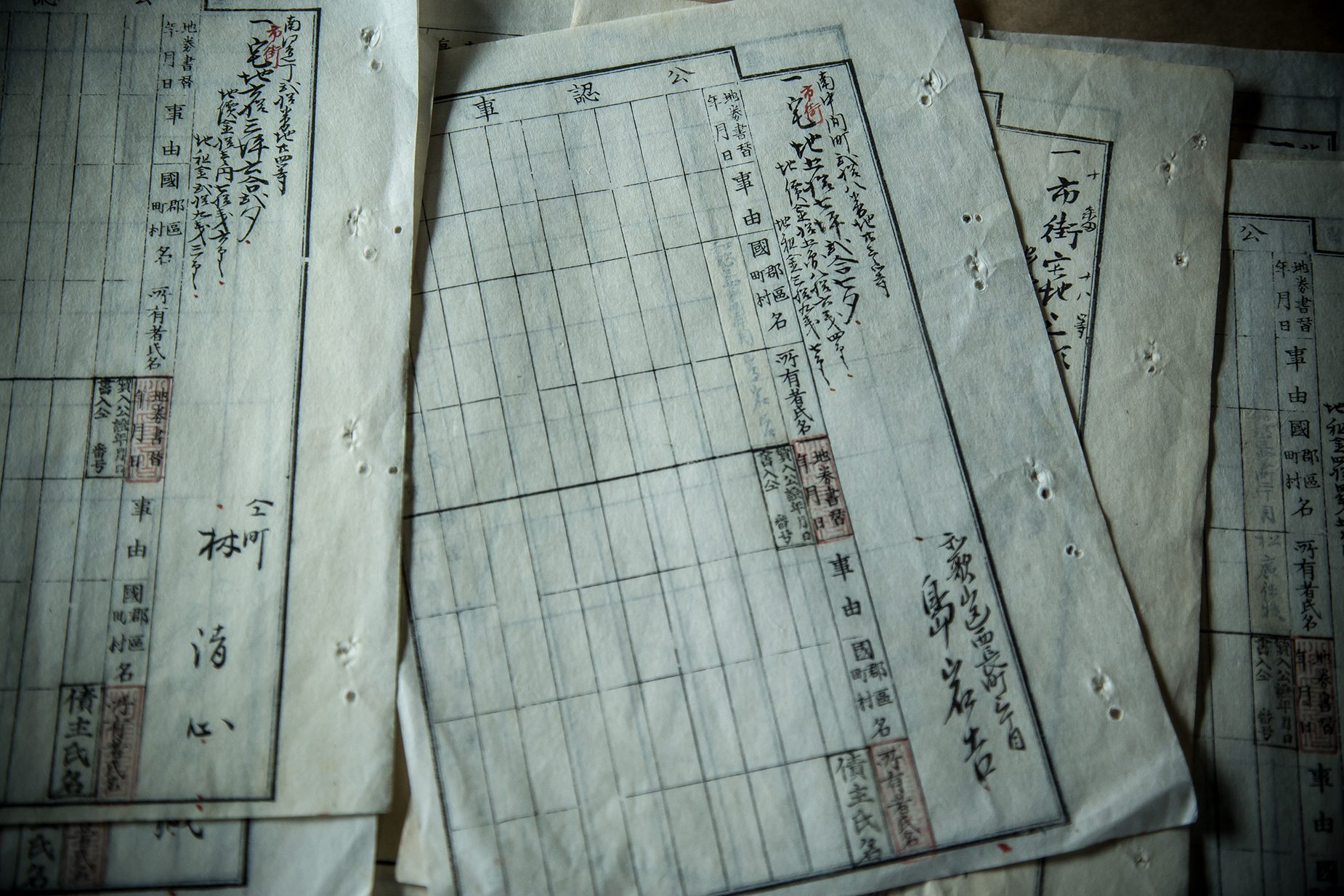

―人形の本体には、古い和紙が貼ってあるようですね。

これは「紙貼り」といって、桐と胡粉をなじませるために貼ります。どんな紙でも良いというわけにはいかず、柔らかくて、少し揉めば毛羽立つような、昔の和紙がベストなんです。この和紙は、古い商家で使っていた帳簿のようなもので、ほら、お金の貸し借りの内容が書いてあるようですね(笑)。古くて薄い和紙は糊の浸透がよく、粘りがあって胡粉を塗る前の下地には欠かせません。

胡粉を塗る前に、人形本体に古い和紙を貼る。昔の和紙は糊によく馴染んで粘りがあるので、下地に欠かせない。

―白い光沢はどのように生み出すのでしょうか?

最初の地塗りで、胡粉を30回、塗り重ねます。何度も、何度も、塗り重ねることで、あの、真っ白で、透明感のある深い光沢を生み出すことができるのです。うちでは、6種類の異なる配合の胡粉を使いますが、この配合は一子相伝の秘伝として、親から子に伝えていきます。季節や年々の気候で微妙に配合を変えるなどの工夫も必要です。胡粉は天日で乾かしながら、塗り重ねていきますが、桐の木目は胡粉の水分をよく吸うので、表面がポコポコしてくるのです。ですから、表面は滑らかになるようにサンドペーパーでよく磨きます。桐の木の表面ギリギリまで、それこそ、卵の殻の薄さほどまで磨いていきます。

上彫りが終わった本体に、なめらかな手わざで胡粉を塗る伊東さん。塗っては乾かす作業を、何度も何度も重ねていく。

―ギリギリの薄さまで磨くのに、なぜ、そこまで塗り重ねるのでしょうか?

その理由はよくわかっていません。おそらく、御所に献上するのにふさわしい、気品のある究極の白い肌を求めるうちに、こういった工程が生まれたのではないかと思います。この「磨き」の後に、さらに胡粉の「上塗り」を20回ほどして、ようやく「胡粉塗り」が終わります。「地塗り」と「上塗り」を合わせて、50回ほど、塗り重ねるわけです。「上塗り」を終えて、晒し木綿などで「ぬぐい」をかけると、御所人形らしい、あの光沢がようやく生まれてきます。人形師は、人形を胸に抱いて、息を吹きかけながらぬぐうのですが、その様子を見て、昔の人は「人形師が人形に魂を吹き込む」と言っていたようです。

―ここから、いよいよ仕上げの「顔描き」の段階に入るのですね。

何年やっても緊張するのが、この「顔描き」ですね。毎回、墨を擦りつつ、気持ちを落ち着かせることから作業を始めます。「顔描き」は、最初は、目、そして眉、と描いていきます。墨も薄墨から、だんだんと濃い墨へと変えていきます。筆先がほんのわずかにずれても、顔の表情が大きく変わってしまうので、大げさでなく、一瞬、息を止めるような緊張感があります。目と眉を描き終えたら、最後に、くちびるに紅を指します。それまでは、肌の白と墨の黒、モノクロだけだった世界に、ぽっと紅が指される瞬間、人形に確かに生気が宿るような気がします。ああ、人形に命が吹き込まれた、と思う瞬間ですね。これを見ることができるのは、我々、人形師だけだと思うと、毎回、深い感動があります。

宮中のおもちゃ「ぶりぶり」を手に遊ぶ子供の姿を写した「ぶりぶり遊び」。

―木彫から絵付けまで、さまざまな技を駆使して御所人形が出来上がるのですね。伊東さんは、どのような修業を経て、これらの技を習得されたのでしょうか。

父のもとで仕事を覚えましたが、父は何も言葉では言わない人ですので、父がした仕事をみて、ひたすら真似をすることからでしたね。私は昼間、自然光のもとで仕事をするんですが、父は夜、蛍光灯の光で仕事をするんです。最初の頃、私がまだ彫っている途中の人形に、夜中、父が手を入れるんですよ。朝見たら、人形の顔が少し変わっているんです。「なんで黙ってするんやろう?」と腹も立つのですが、悔しいことに、明らかに父が手を入れた方が、いい表情になっているんです(笑)。そんなことが、何度も、何年も続いて、ようやく夜中の手直しがなくなり、一人前と認めてくれたんかなと…。でも、今でも父を超えられると思ったことは一度もありません。私にとっては、ずっとずっとその場所を目指して歩いていく、高い頂(いただき)のような存在ですね。

江戸中期の頃の当主が、薬種問屋の看板がわりに制作して、たいそう評判を呼んだという「草刈童子」。建一さんが小学生の頃までは、毎日、外に出して、夕方になると家に入れて、看板として使っていたそうだ(左)。光格天皇より授かった由緒ある「十六葉菊花紋印」(右)。

―伊東さんが、次の世代に大切に伝えていきたいことは何でしょうか?

当家には、代々が大切に受け継ぐ「入神の技」というものがあります。入魂という言葉は聞くと思うのですが、魂ではなく、神が宿るような素晴らしい人形をつくるように、という意味があります。これは、寛政二年(一七九〇)に、光格天皇より入神の作に捺すようにと「十六葉菊花紋印」を拝領したことから、代々の当主に、ずっと大切に受け継がれてきています。ただ愛らしいだけでなく、凛とした気品、雅やかな品格がにじみ出るような人形。磨き上げてきた技に、つくり手の美しい精神と矜持が映し出されるような人形にこそ、神が宿るのではないでしょうか。私自身、まだまだ、そこまでの境地には至れていません。でも、まっさらで純粋で、見る人の心を映し出すような、そんな人形をつくりたいと、いつも考えています。いつの日か、「神宿る」といわれるような御所人形をつくることを夢見て、日々の仕事を積み重ねていきたいと思います。

http://hisashige.net

INTERVIEW

TEXT BY KOORI MAE

PHOTOGRAPHS BY FUKUMORI KUNIHIRO

17.08.23 WED 19:09