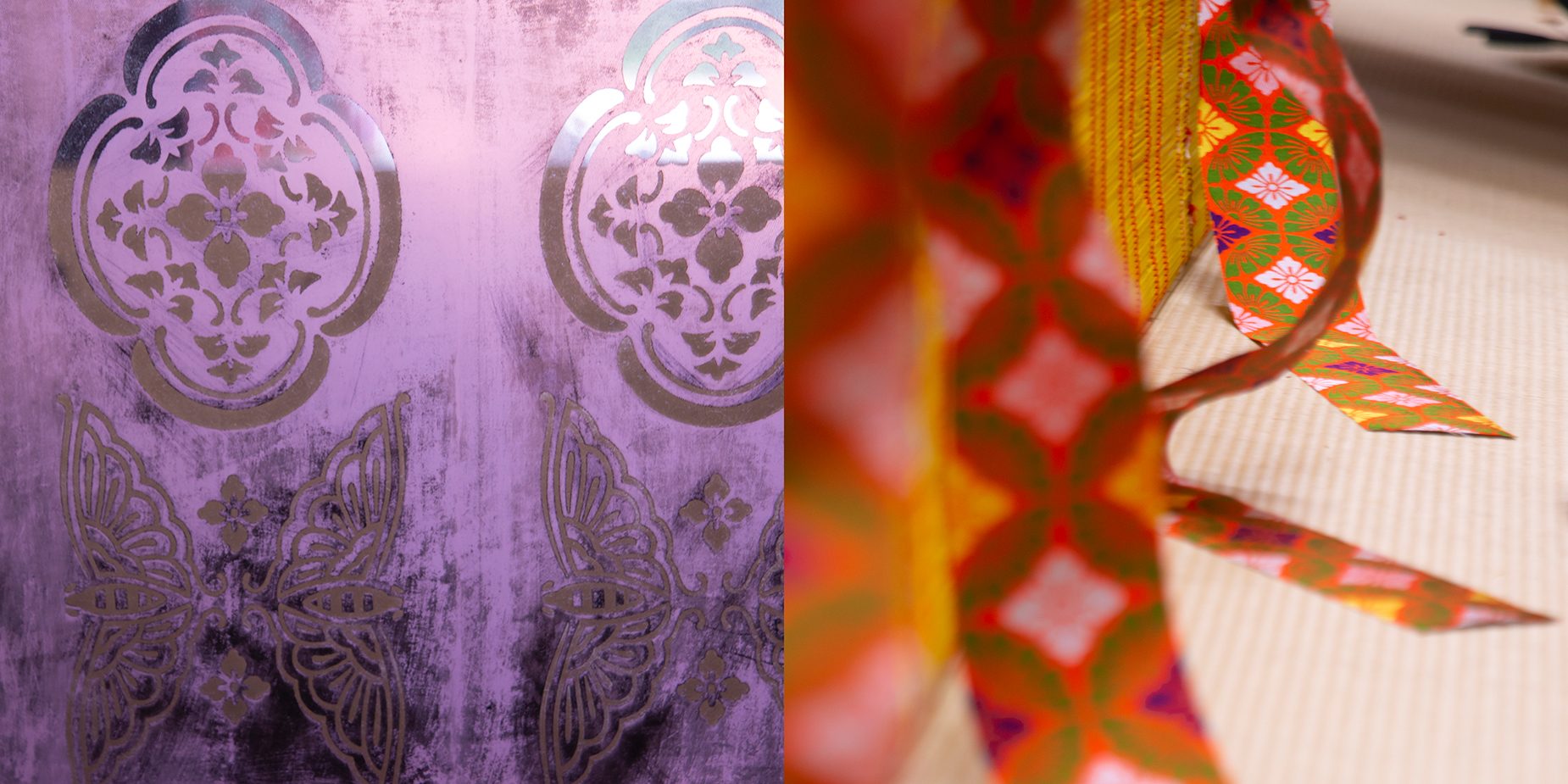

黄色に染められた竹ひごに朱の絹糸、縦横の縁として使われる裂、だんだらに染まった房飾りと組紐…。御簾を形づくる素材にはさまざまな色が見られる。専門の職人に任せているものもあれば、みす平でつくられているものも。

寛政期の創業とされるみす平。現在の8代・前田平八さんのおじいさんの頃の注文書や寸法図、江戸時代の木型と色柄見本など、代々の資料が手元にのこっている。皇族にも御簾を収める家柄のため、かつては不敬がないよう、当主が亡くなるたびに工房を移してきたという。明治時代から使ってきた柱時計は動かなくなったがそのままに。平八さんはまた古い柱時計2台購入した。

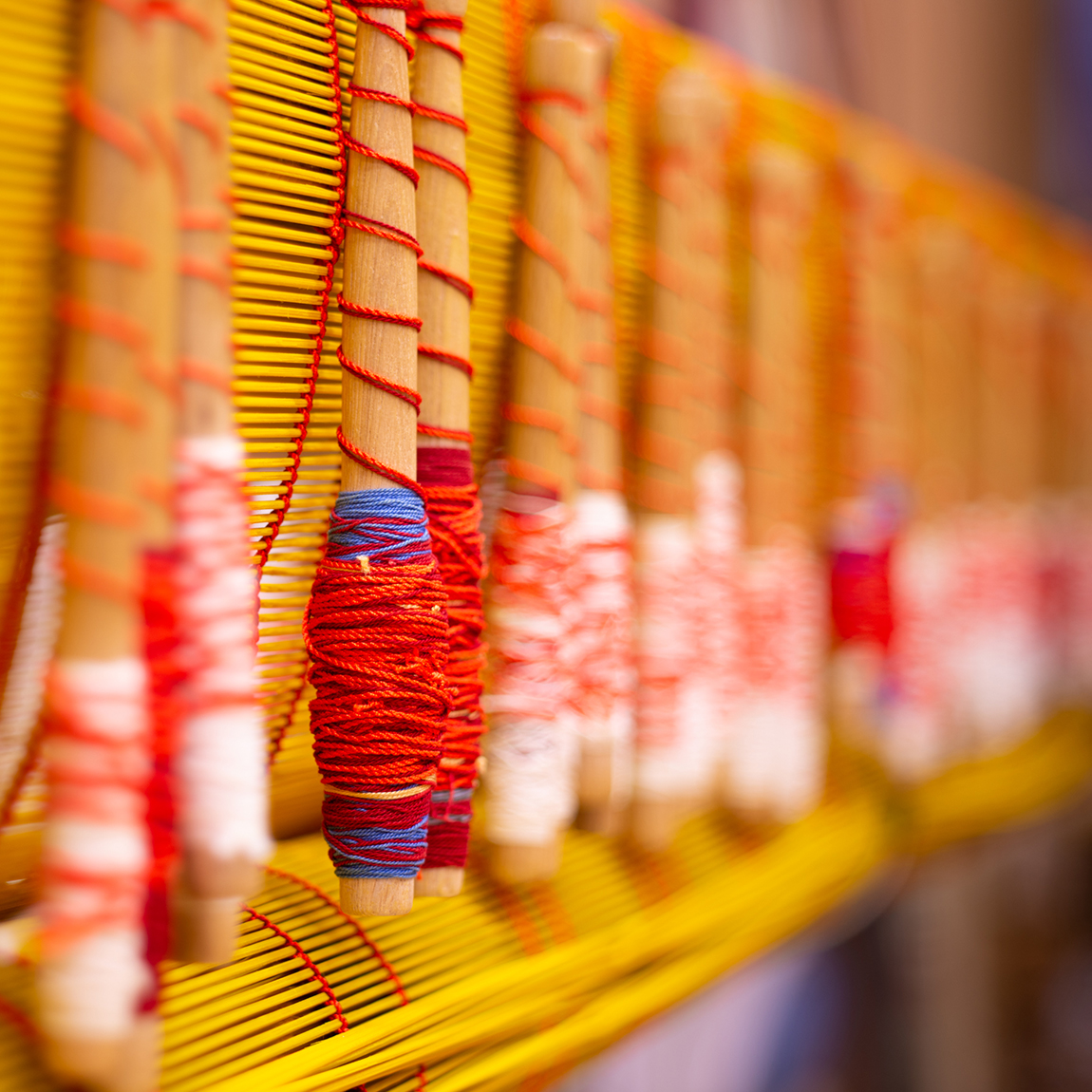

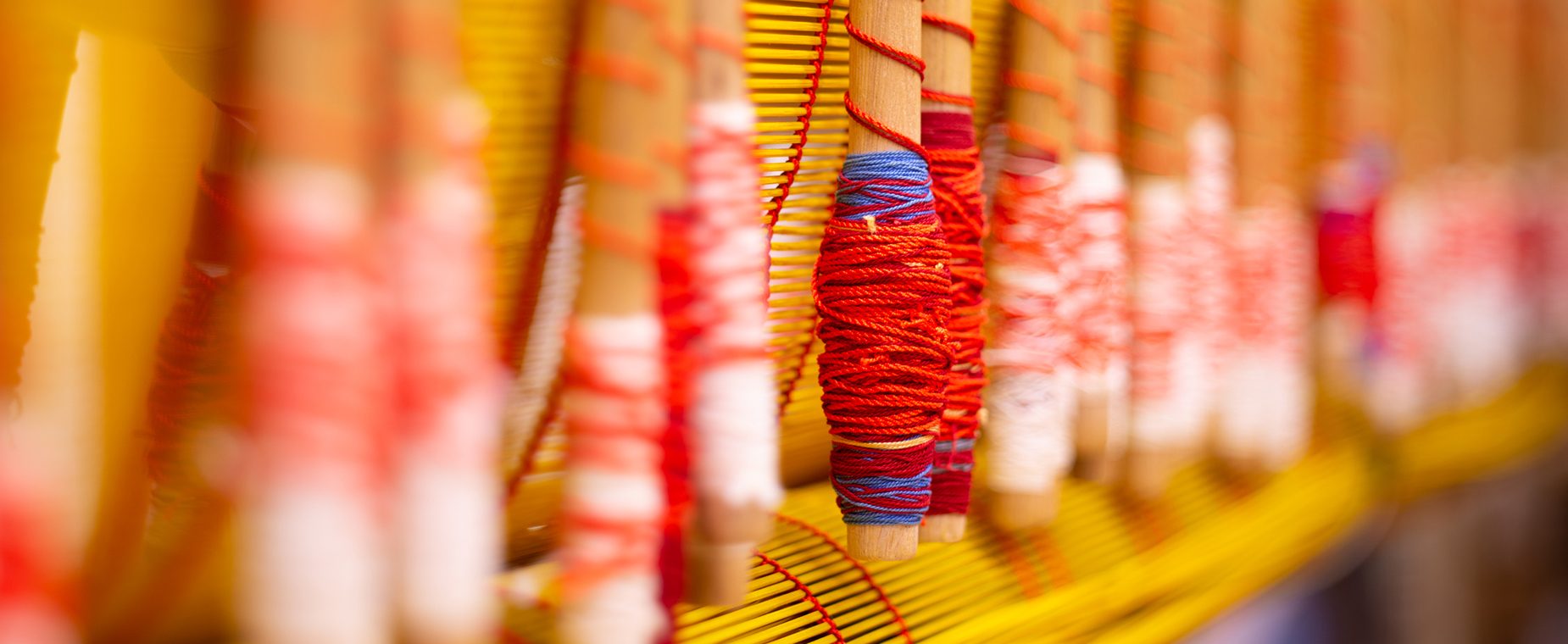

以前は外部の職人に任せてきた竹ひごを編み上げる作業だが、今では前田家の長男・前田平宗さん、次男の前田平志朗さんがその技術を習得。糸を巻きつけた駒を跳ね上げながら竹ひごをがっちりと固定していく。ひとつの御簾を編むために、800本を超える竹、120本ほどの駒が必要なため、糸を巻き付けた駒を準備するだけでも1日半がかり。ふたりで1日30センチ編むのがやっとだという。決して機械化はできない、組編と呼ばれる技術。京都でもできる職人はあと数人を数えるほど。

編み上げた御簾に差し向かいになって、布筋と呼ばれる裂を袋状に縫いつけていく。針を受け渡しあいながらの作業、呼吸をあわせることが肝要。「親父とこの作業をやると、親父のほうがまだ手が早いから、僕らが急かされてる感じになってしまいます。おのおのがもっと一人前にならないと」。

前田平八さんのひいおじいさんが昼休みに将棋をしていたという将棋盤。その将棋盤の足の部分を使って組紐の長さを整えながら結んだり、将棋盤の角のへこみに合わせて裂をまっすぐに折るのに使われている。いまや将棋盤ではなく、ひとつの道具。他にも、あぐらの下敷きとしながら使う糸巻きの木の板など、身近にあるものが長年の作業で道具として最適化している。

竹ひごを編むための機台は、作業する椅子の高さに合わせるためビールケースを活用。下駄をくり抜いたものは、ドリルで竹に穴を開ける際に使うもの。

編み上がった竹ひごの端を切りそろえるハサミは特注品。植木鋏に似ているが、刃と刃をあえてぴったりとあわさず、浮かせることで微調整が効くかたちに。裂を裁断する裁ち包丁は長年の使用で、刃がかなり小さくなっているものも。

裂の柄は現在、シルクスクリーンで刷っている。以前は外の職人に頼っていたことも、自分たちでやる必要が増えている。 「かつては丁稚さんに仕事を覚えさせて分業、一本立ちさせてたけど、そこがもうやらなくなってきてるんで、我々でその仕事も吸収せなあかんのですよ」と前田平八さん。

みす平の半纏は平八さんが若い頃に藍染めでつくらせたもの。襟を繕いながらも使い続けている。息子たちはTシャツやポロシャツにみす平ロゴをプリントしたものを愛用。工房の従業員は現在1人。あとは家族4人で仕事を分担して御簾づくりを行っている。

「子どもらが仕事を手伝いはじめた頃は、毎晩ミーティングですよ。こういう神さまごとは、いつも身を正しながら仕事せないかんと。けど、もう言うのはやめました。自分で考えてほしい。私はいつまでも仕事をし続けられたらいいなと思ってますけど、まあ、どうなるか。私は私のやり方で長いことやってきましたから、この先、子どもらがどうしていくのか、私は知りません(笑)。ただ、もっと人手がないと、まわしていけないような状況になってるのは確かです」(前田平八)。

寛政初期の創業から受け継いできた御簾づくりの技術をもとに、京都御所、八坂神社、北野天満宮、三千院など、宮内庁や多くの寺社の御用達に。洛中から約8年前に現在地へ工房を移転。●京都市左京区岩倉南四ノ坪町63

STUDIO

TEXT BY ATSUSHI TAKEUCHI

PHOTOGRAPHS BY HIROMI KAKIMOTO

18.11.06 TUE 19:17