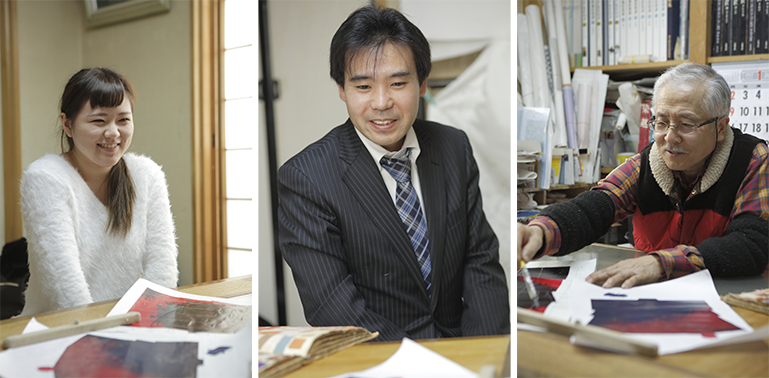

左から受賞者の渡部可菜子さん、藤澤刺繍の藤澤栄治さん、下絵職人の吉岡和一郎さん。

夜に彼岸花が遠くで咲いている様子を表現した幻想的なデザイン画で、最優秀賞「京都市長賞」を受賞した渡部さん。作品に込めた思いを「故も知らぬ(理由がわからない)のにふと目がいってしまうような、そんな着物が作りたかった」と語ります。

平面としてデザインされた着物をいかに着たときに美しく立体的なデザインに仕上げるか。着物作りのディレクターである藤澤刺繍の藤澤栄治さん、下絵職人の吉岡和一郎さん、そして渡部さんで打ち合わせが行われました。

右が渡部さんがデザインした『故も知らぬ』。左が渡部さんのデザインを元に吉岡さんが修正を加えたもの。

着物のデザインには約束事がある

着物は体に巻き付けるように着て帯を締めるので、全体の中で見える部分と隠れて見えない部分が出てきます。この「見える」「見えない」をきちんと考慮することが、着物のデザインでは重要です。例えば、渡部さんのデザインでは赤と紺のグラデーションが斜めに入り、赤色の配分が右に偏っていますが、実際着てみると、右の華やかな赤色は隠れてしまいます。

「着物には上前(うわまえ)と下前(したまえ)があります。上前は着物を着たときに重なりの上になる部分です。女性用の場合、特に左の前身頃(まえみごろ)と衽(おくみ)、衿(えり)の部分は、着た時に目立つ部分のため、デザインの中心に据えます。下前は左右あわせたときに下になる部分です。今回は右に鮮やかな赤が置かれているので、左寄りに修正した方が綺麗に見えます」と藤澤さんは語ります。裾がこんなにも大胆に赤いのですから、胸の部分にも赤色がある方がバランスがいいと思います。逆に、帯で見えなくなってしまう部分には、金彩などの装飾は控えるのが一般的です。『捨て柄』と言って見えない部分にも柄を入れることもあるのですが」と吉岡さんもアドバイス。

打ち合わせでは、着物づくりのプロフェッショナルである職人たちが、渡部さんの表現を尊重しつつも、着た時により一層美しく見えるようにデザインを修正していきました。

左は藤澤刺繍が今回の着物のために用意した生地のサンプル。地紋にも花柄など個性の強いものもある。右は青花で描いた下絵。

多くの工程を経て作られる着物

一つの着物を作るためには、多くの職人の技術が必要です。今回の着物も「下絵」「糸目糊置」「引染」「ろう伏」「友禅」「金彩加工」「仕立て」と多くの工程を重ね、制作していきます。

まずは生地選びから。無地のもの、地紋入り、しぼの入ったものなど様々な種類があり、生地によって、染めた後の着物の雰囲気もがらりと変わります。今回は、赤や紺一色の部分にも表情をつけるため、細かい抽象的な地紋入りの生地を選びました。

生地を染色用に加工し、「仮絵羽仕立て」といい、着る人の寸法に合わせて生地を縫い合わせた後、「青花」と呼ばれる水に溶ける染料で下絵を描きます。仮絵羽仕立ては手間がかかりますが、下絵が縫い目でずれないようにするために必要な作業です。

下絵を確認するために仮絵羽仕立てした着物を羽織る渡部さん。

下絵を描いた後は「糸目糊置」をしていきます。糸目糊置とは、布生地に染料が染めつかないようにする防染のひとつです。青花で描かれた下絵の線にデンプン糊やゴム糊など防染剤を置いていきます。糸目糊置をしてしまうと、デザイン修正が難しいので下絵の段階で不備がないかよく確認しておくことが重要です。

その後、「引染」という方法で、反物を広げて刷毛で均一に地染めしていきます。この着物では下地の赤色を染め上げた後、「ろう伏」をし、紺色を塗り重ねました。美しい紺色を出すために赤色は薄いものを使用しました。

溶かした蝋を布に置いていくろう伏職人の山内秀信さん。「あくまでも下絵は目安で、ロウの置き方は各々の職人の裁量となります」。

「ろう伏」とは溶かした蝋を布において防染する技法です。赤から紺へと移行するグラデーションの部分は、下絵をガイドに、職人の感覚で蝋が置かれていきます。

引染を行う引染木村の小嶋宜博さん。「染める前、染料が均一に染み込みやすくするために、生地に大豆の汁を引く作業”地入れ”も、私たちの工房で行っています」。

再び引染で、紺を塗り重ねた後は、細部の表現に適した「友禅染め」や、背中や裾の部分のポイントとなる「金彩加工」、反物を縫い合わせる「仕立て」などの工程を行います。プロデューサーの藤澤さんのほか8名の職人が関わり、約20工程を経て着物が制作されました。

「こんな風に多くの職人さんが自分でデザインした着物を作ってくれるだなんて。またとない贅沢な機会を嬉しく思います」と渡部さん。

手作業で作られた着物は、もちろん世界で一つだけのもの。どのような着物が出来上がったのでしょうか?

次回は「THE COMPE きものと帯」入賞・入選作品展及び授賞式の様子をレポートします。

引染木村の工房。反物を広げて作業するので、着物作りの工房は広いスペースが必要になる。

「THE COMPE きものと帯」

主催:一般社団法人 京都産業会館

www.ksk.or.jp

OTHER

TEXT BY AI KIYABU

PHOTOGRAPHS BY MAKOTO ITO, MASUHIRO MACHIDA(hikizome)

17.04.10 MON 18:59