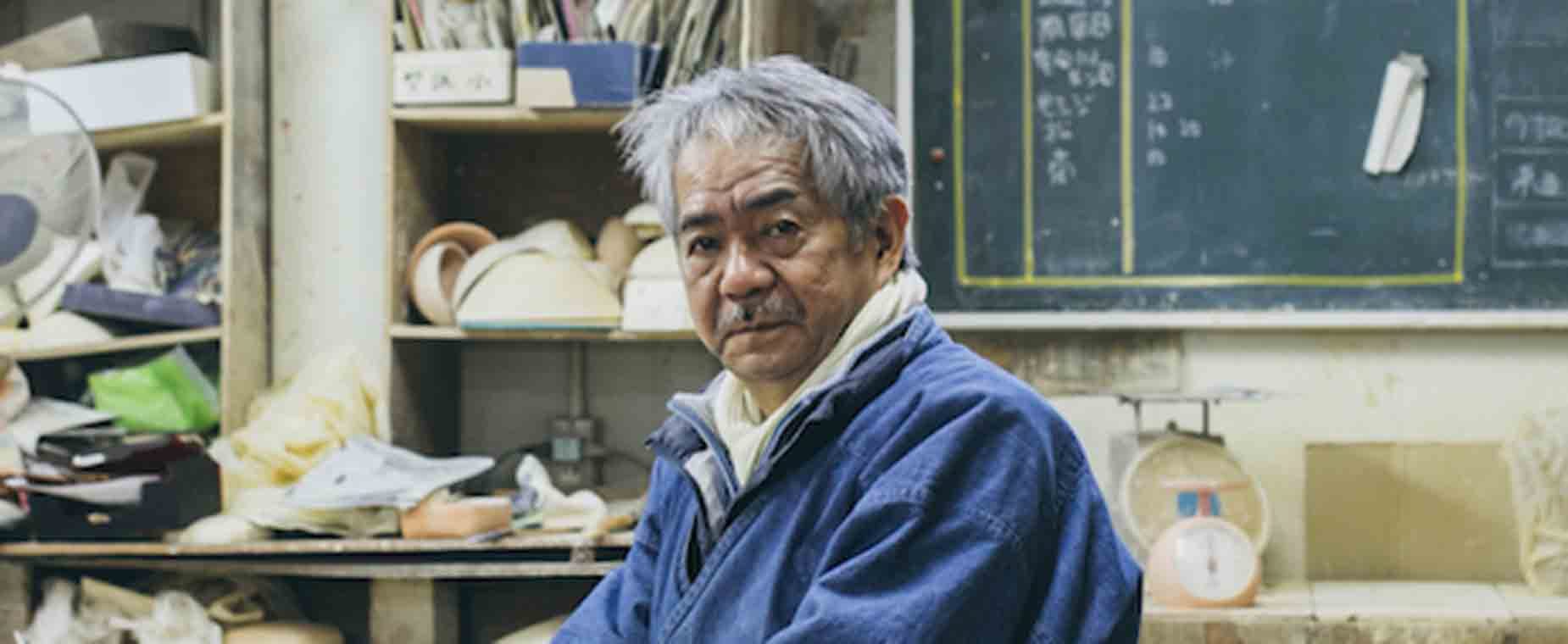

―これまで何人くらいの職人を雇ってこられましたか。

森:数えたことはないですけど、僕がここを引き継いで35年くらい、その間に50人くらいかな。結婚や田舎に戻ったり、陶芸をやめた人もいるので、そのうち独立したのは20人くらいだと思います。全員が揃う機会なんてほとんどなかったけど、2018年がうちの100周年だったので、100周年展には出身の作家たちにも出品してもらって、最後の日に「ご飯でも食べよか」って集まりました。

『開窯100周年記念展 俊山窯のあゆみ』に出品したのは、森八重子、森俊次、伯耆葉子、伊 藤正博、関本渉、斎藤わか子、清水幹子、木村年克、木本朋秀、山本高寛、山口寿乃、徳永栄 二郎、安永康一、内藤加奈子、清水友恵、仲上雅子、加藤美樹、藤田美智、高原真由美、五条 悠斗、林民和、田邊桂、高本鈴乃、冨林紗季子。

―俊山窯を独立した人の傾向みたいなものはありますか。

森:うちでやってきたなという作風の人もいますけど、まったく別の作風の人が多いですね。できれば「うちとは全然違うもんせえよ」とは言ってますけど(笑)。でも、似るのもしょうがない。そもそも江戸時代からの流れの技術で、僕らも真似をしながらやってきたわけやから。特許じゃないんです。自分の好きなところを採りいれてやっていくものですから。受け継がれてきたものを写していくことは面白いし、難しさもわかるし、そうやってちょっとずつ時代に合ったものをつくってきたんだと思います。

―新しい人を入れる際の基準みたいなものがあるのでしょうか。

森:基本的にはうちで来てもらってる人は、いずれ独立してやっていきたいという人を優先して入ってもらってます。ずっとここで職人でいたいという人よりは、自分のものはつくっていきたいという思いのある人ですね。

―独立志向の人優先。理由はありますか。

森:回転していく方がうちも活性化しますし、時代的にもずっと職人でというのは難しいかなと思っているので。この人は長くいてほしいなという人にかぎって、早く独立していきますね(笑)。

―若い人のステップとして俊山窯を活用してもらいたいという気持ちもありますか。

森:そうですね。学校を出ていきなり独立しても、現場のことはわからないことも多いと思う。ろくろの技術だけ、好きなものだけつくっていくというのではやっていけない。問屋さんとのつきあいとかもありますし、釉薬のこととか、いろんな雑用も含めてトータルの仕事やからね。ここにいれば、それは見てもらえるし、研究してもらってもいいので。

―ただ、ろくろが上手というだけではきびしい。

森:いえ、特化して得意なことも必要ですけどね。なんでもできます、ではね。うちらの窯でも、ろくろの上手な人、細工の上手な人、絵の上手な人、それぞれいてこそ仕事になりますから。

―森さんが教えるということもありますか。

森:やったことないという作業が出てくれば教えることもありますし、うちは過去につくったもののサンプルをずっと置いてあるので、それを見本にしながらやってもらうことが多いです。

―研究してもいいというのは?

森:仕事の終業時間がいまは18時なので、その後はここで自分の作品をつくってもいいということにしてます。独立を考えはじめる人は、その終業後に残る時間がどんどん増えてくるからなんとなくわかります。

―独立する人へ森さんからアドバイスしたりもされますか

森:聞かれたら、です。昔は自分と同じような世代やったけど、いまは子供と同じ世代なので感覚も違うしね。どう言っていいか…僕も口数多いほうじゃなくて、細かいことまでいちいち言わんから。もうちょっと教えたほうがいいんやろうなと思ったりもしますけど。けど、あんまり言ったら嫌がられる(笑)。

工房の奥には陶芸体験教室用のスペースに、楽焼窯も備えてある。

―昔とは違う、新しい流れを感じることもあるでしょうか。

森:一時期に比べると、就職先もなかなかないので大変だと思います。ネットを使って、1キロの粘土をベースに「何作りましょうか」ってリアルタイムでやり取りしながら制作してるといった話を聞いて、そういうのはすごいなと思います。俊山窯でもウェブ担当の子をつけて、動画などをあげていく準備を進めています。

―俊山窯の将来のことはどう考えてらっしゃいますか。

森:そこは僕も悩んでいます。数年前に大病をして、もう現場に復帰できないかもしれないというときには事業承継のことも考えましたけど、やっぱりなかなか難しい。誰かにうまく託さないとな…と思いながら、最近は僕もまた元気になってきたんで(笑)。

最近、俊山窯で手がけはじめたゴルフの陶製パター。すべて1点もので、形も絵付も違ってい る。

―窯を経営するということの大変さについても、俊山窯を独立した人たちは横目で見てたのかもしれません。

森:学校に行ってるだけではわからない、そういうとこも見てるやろうね。まあ、うちが別にボロ儲けしてないのもわかるでしょうし、「もっと高く売らはったらいいのに」と思う人もいるでしょうけど、安定して仕事をとるためにも、僕なりに売れ頃の値段を設定することで、ここまで常に何人かを雇いながら仕事をまわしてきました。きびしい時代やけども、なんとかやってます。

森俊山(俊山窯)

大正6年に初代、森一俊が窯を築いて以来、京焼・清水焼の技術や感覚を応用した作品を展開。泉涌寺のふもとにアトリエとショールーム「わくわく」を構えている。

※https://www.wakuwaku-kyoto.com/

※森俊山で働く高本鈴乃さんにも話を聞いています。

「<ネクストジェネレーション>俊山窯の高本鈴乃さんの場合」

INTERVIEW

21.02.12 FRI 12:06