今回教えて下さった「染工房 正茂」の上仲正茂さん。

前回は「型友禅」でしたが、今回は「手描友禅」に挑戦します。

手描友禅とは文字通り、筆を使い手描きで染める技法。絵画のような絵を描く感覚とは異なり、布にさらさらの染料で絵を描こうとすると、滲んで思い通りの形に描けません。

そこで重要となってくるのが、手描友禅の最大の特徴である「糸目(いとめ)糊置き」と呼ばれる工程。

糸目とは、書きたい形に糊を置き、滲むのを防ぐ「糊置防染法」というもの。糸目の由来は、染め上がったときに糊を置いた線が白く残り、それが糸のように細く見えることからきているそうです。

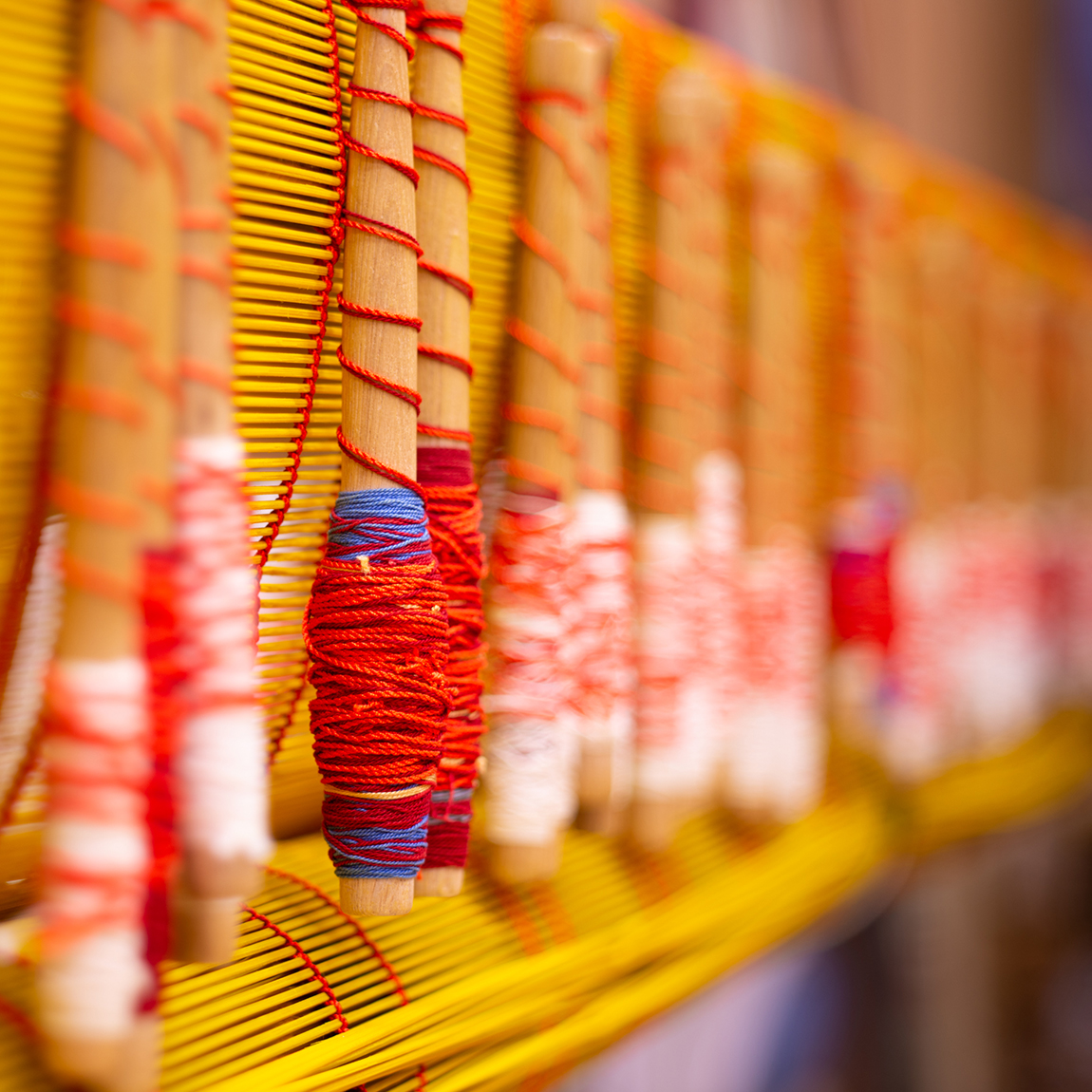

糸目糊置きに使う道具。柿渋紙でできた円錐型の「筒」に糊が入っており、筒を押すと真鍮でできた先端から細い線となって糊が出てくる。この先端の真鍮をつくる職人さんは現在ほぼいないそうです。

糸目の糊には、昔から使われているモチ米を原料に作られたものと、ゴムで出来たものの2種類があります。この2つの違いは、糸目を引いた後の工程の順序。

モチ米の糸目は、糊を置いた後、柄の部分に色挿しを行います。それが終わると染料を定着させるために蒸し、染めている柄全体に糊を置いて、柄に染料が入らないようにした状態で、地染めを行います。

ゴムの糸目は、糊を置いた後、柄の部分をモチ米の糊で伏せ(防染)、先に地の色を染めます。水で洗うとモチ米で伏せた柄の部分が白く残りますが、ゴムの糸目を落とすには専用の溶剤が必要となるため、糸目糊は落ちずに残ります。その後、柄の部分に色挿しを行います。

つまり、モチ米とゴムの糸目の違いは柄を先に染めるか、地の色を先に染めるかの違いということ。また、糊糸目は上がりの線が柔らかく、ゴム糊は線がシャープ(はっきり)にあがります。

上仲さんはいつもモチ米の糊で糸目糊置きを行います。糊の固さは自由に調整できるので、職人さんによって様々。それぞれの癖が出ます。

今回は、私もモチ米の糊で糸目糊置きに挑戦します!

まずは紙の上で均一な太さの線を描く練習から。筒の部分を軽く押すと簡単に糊が出てきますが、最初は強く押し過ぎて糊があふれ、線の上にダマが出来てしまいます。均一な太さの線が描けるちょうどよい力加減を見つけなければいけません。

上仲さんから「スーッという気持ちで描いてみてください」とアドバイスをいただきました。

力加減のコツをつかむと、どんどんきれいに描けて楽しい!まっすぐな線が描けたら曲線や、円を描く練習をします。

練習ができたら本番の生地の一部に糸目糊を置きます。

「これだけ練習したし、上手になった!」と自信満々で生地に糸目糊置きをおこないましたが、急に出来なくなってびっくり。紙と違い、生地は凹凸があるため細い先端が生地にひっかかり、線が思ったように進みません。苦戦し、ガタガタの線になってしまいました。

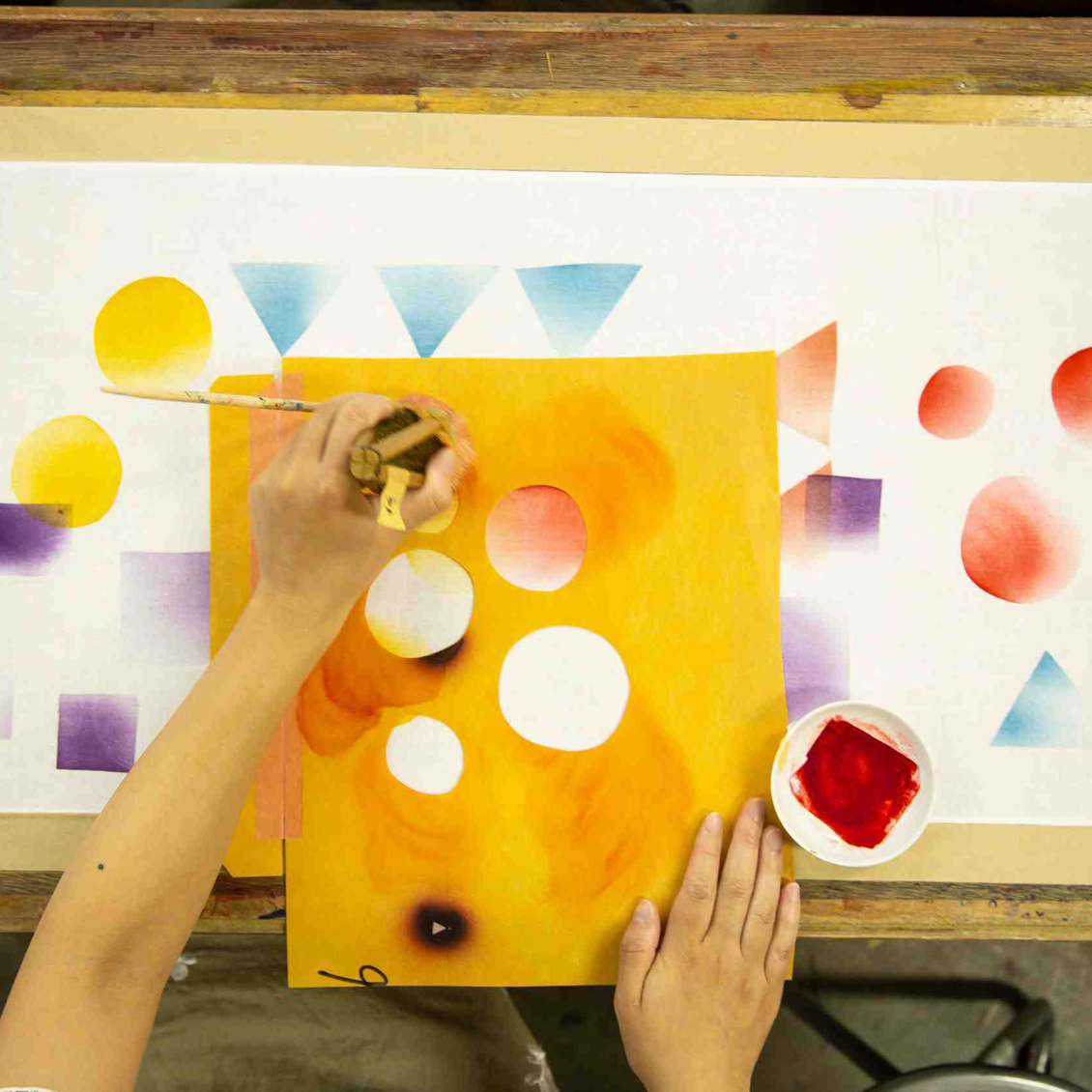

糸目が出来たら色挿しを行います。今回は染料の代わりに扱いやすい顔料を使って染めていきます。

先端に針がついた竹の棒を生地の四つ角に挿し、ピンと張ります。さらに、片手で竹のクロスする部分を固定します。

色挿しはムラの無いように、一定の塗り具合で行います。その際ポイントになってくるのが、筆の持ち方。筆を寝かせてベタッと塗るのではなく、立てて筆の先端で細かく手を動かし塗っていきます。

また、同じ色でも場所によって色が違う見え方にならないよう、筆に付ける顔料の量を調整することも重要なポイント。私は、最初に色を挿した場所が筆に顔料を付けすぎたため、一カ所だけ濃くなってしまいました。

色挿しは生地の下に電熱を置き、顔料を乾かしながら行います。筆に顔料が少ない状態で塗るとすぐに乾いてしまい、色ムラの原因に。

友禅で職人さんが使う色は、原色となる5〜6色の染料を混ぜ合わせたもので、色を混ぜてもきれいな彩度を保つことが出来るのが友禅の染料の特徴。色はその都度丁寧に作られます。友禅の色の表現は無限大!

澄み切ったきれいな青に、グラデーションが美しい繊細な金魚が描かれた上仲さんの作品。説明せずとも良いものだと一目で分かります。

仕事を受ける際は、先方から色を指定されますが、若干の違いができてしまうのは手仕事なので当然です。しかし、最近はその通りの色で仕上がってくるのが当たり前だと思っている人も多いそう。手描き友禅の知識があまり無い人が着物を売っているなんてこともよくあるんだそうです。

上仲さんはまずデザイン画を描き、全ての配色までを決めてから作業をはじめる。18以上の工程が存在する友禅は、丁寧に時間をかけて作られていることがわかります。

近年インクジェットプリントが進化し、きれいな発色で思い通りの色にすることが可能になってきました。そのおかげでインクジェットプリントの着物も多く売られ、若い人でも買いやすいと人気です。

手描きとインクジェット、どちらが良い!という話ではなく、それぞれに役割があるのではないかと感じました。

多くの職人さんがいる京都。周りに溢れている大量生産されたものがどんな風に作られているかを想像することはなかなかありませんが、すぐ近くの家でなにかを作っている人がいると思うと、興味がわくし、ものを大切にしたいという気持ちになります。

上仲さんが使用している筆。今回使った形の筆以外に、グラデージョンを作る際に使う筆(刷毛)など様々な種類があります。

色挿しが終わり、顔料が乾いたら水洗いをして、糸目糊を落とします。

柄の糸目糊があった場所が白く残り、とてもきれい!自分で糸目糊置きをした場所は少しガタガタしていますが、それはそれで愛着がわきます。

完成したランチョンマット。色も柄もかわいい。

難しいからこそ面白い!皆さんも手描友禅をぜひ体験してみてください。

染工房 正茂

住所:京都市北区大北山原谷乾町40-21

定休日:不定休

Tel:075-465-1477

URL: https://www.uenakamasashige.com

STUDIO

TEXT BY MARIE SAKIKAWA

PHOTOGRAPHS BY KUNIHIRO FUKUMORI

19.03.04 MON 17:22