今回教えて下さった山元染工場の山元桂子さん。

昭和5年に京都・壬生で創業した山元染工場は、主に時代劇などの舞台衣裳を専門に手がける「型友禅」の工場。生地に模様を染める友禅には、「型友禅」と「手描き友禅」という大きく分けて2つの技法があり、型友禅は渋紙で作った型紙と色糊を用いて染められます。

同じ柄の型紙を繰り返し使用出来るため、量産向きの染織方法とされていますが、 職人の手によって染められる型友禅は一色につき一枚の型紙で染めるため、 着物によっては100枚以上の型紙を使用することもあるそう。昭和5年創業の山元染工場には、創業時から蓄積された10万枚以上もの型紙が存在します。

山元染工場の型紙。舞台衣裳のため、柄が大きいのが特徴です。

今回は、型友禅の工程の一部である「ぼかし友禅」または「摺(すり)友禅」という技法を用いてオリジナルの手ぬぐいを作ります。摺友禅は、薄い染料を調節しながら型の模様をきれいに出せる技法。

染料は水の流れに乗って広がるため、水分量の調整が型をきれいに出すためのポイントになります。水分量が少ないと染料がかすれてしまい、また多いと染料が型紙からはみ出てしまうためきれいに染められません。型がきれいに出るよう適した水分量を調整することは、経験を積むことで得られる職人技です。

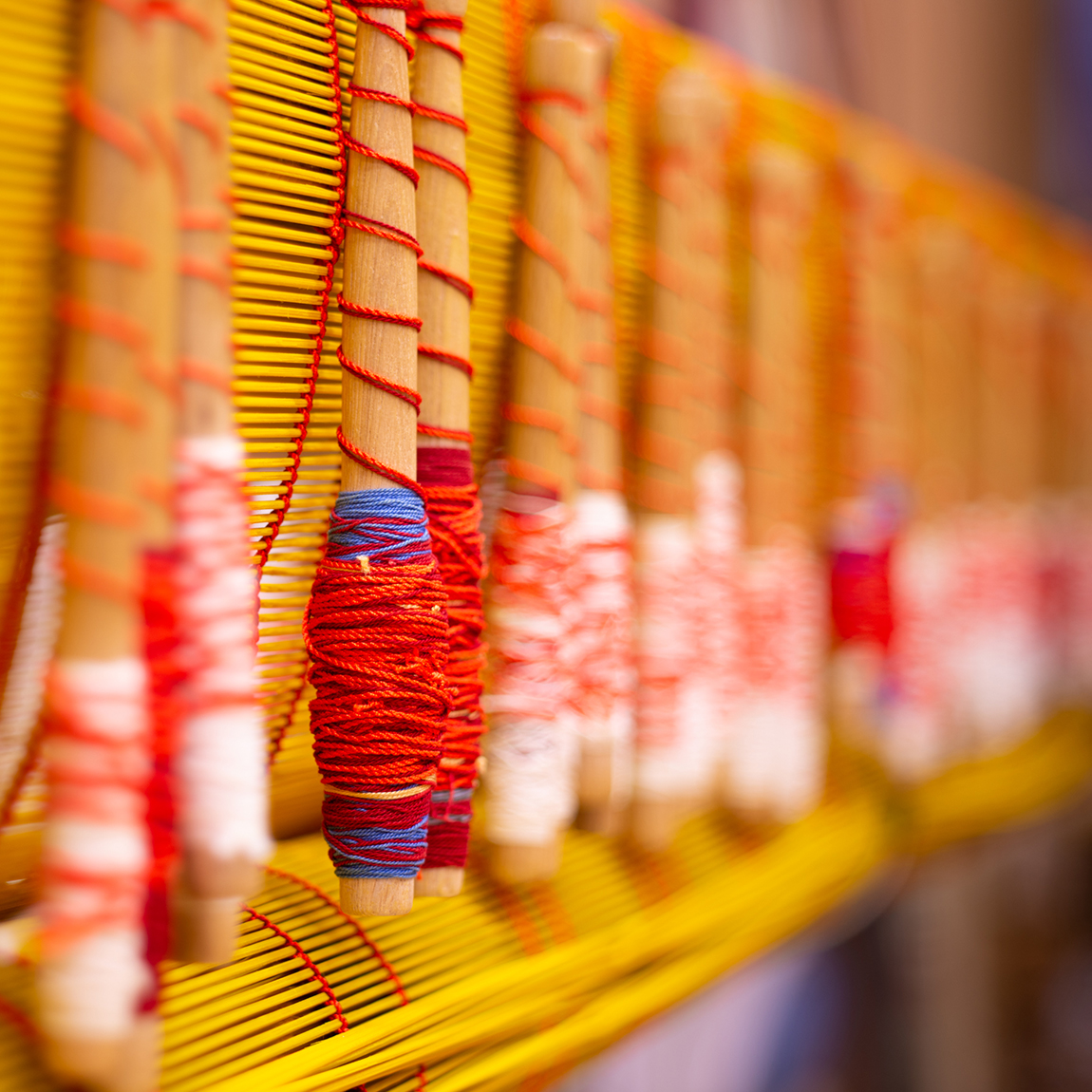

摺友禅で使用する丸刷毛(まるばけ)。同系色ごとに刷毛を使い分けるため、山元染工場にはたくさんの刷毛がある。その多くは廃業してしまった染屋さんから譲り受けた物で、古くなった刷毛も長く大切に使用されています。

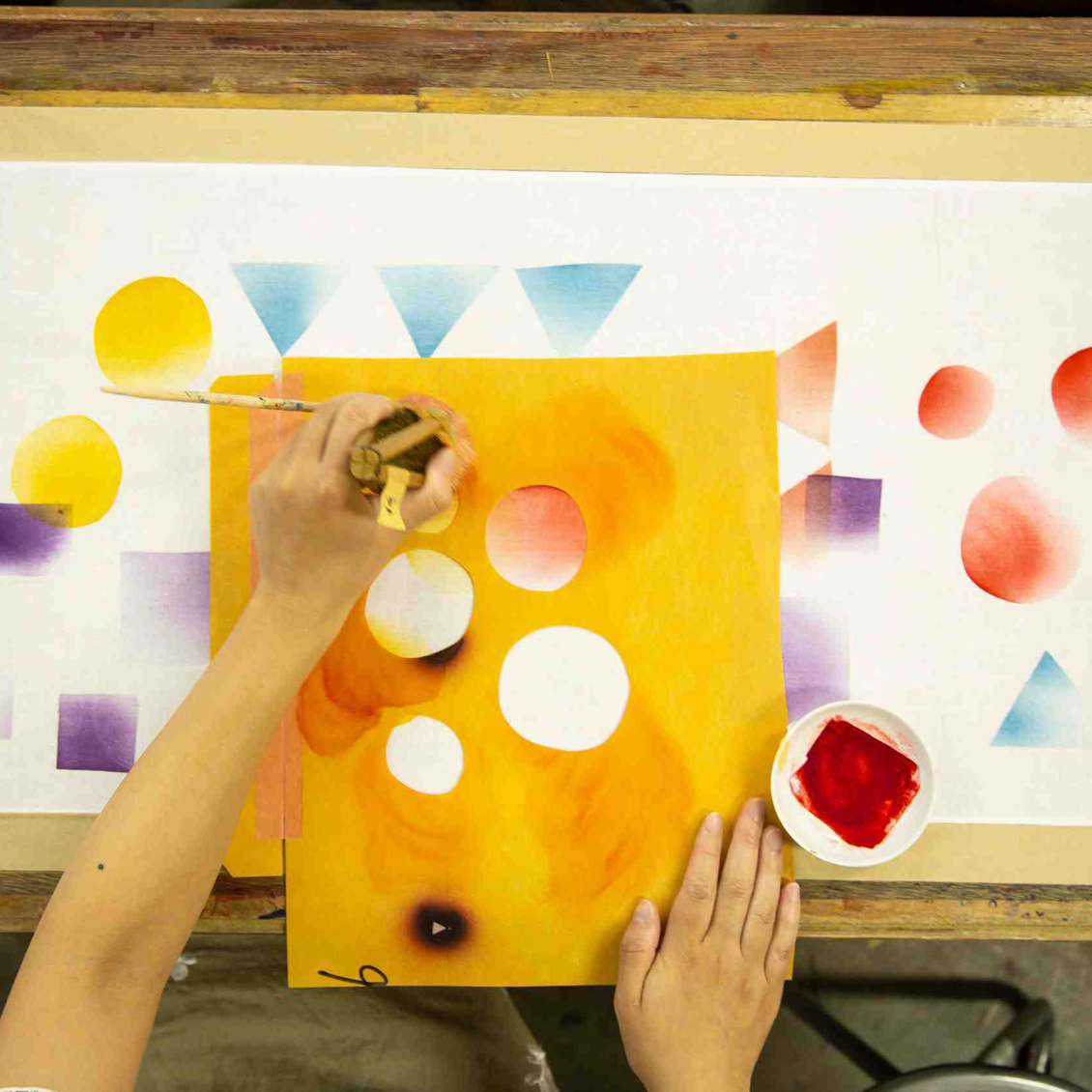

染めの作業は、表面に糊がついた板に生地を貼付け、一型ごとに染めて乾燥させ、柄を重ねていく。その繰り返しです。今回は手ぬぐいの生地を板に貼り、体験スタート。

まず山元さんに手本を見せてもらいます。生地に型紙を置き、型紙の左上部に型紙・生地・板を固定する突き針を刺します。この針をしっかり刺さないと染めている間に型が動いてしまい、柄がずれることになるので慎重に。

次に染料のついた丸刷毛を手に取り、刷毛を紙に優しくこすり付け染料と水分量を調整します。均等になったところで型紙の端に刷毛を当て、手をくるくる回して生地に染料をなじませながら、型があいている部分を染めていきます。

丸刷毛は親指、人差し指、中指を刷毛の根元にあて、薬指の腹で支えるのが正しい持ち方。

次は私の番。山元さんの手本通り染料を付けた刷毛をくるくる回し染料をなじませようとしますが、なかなか染料が伸びず、最初は染料を使いこなすのに苦労しました。型友禅の体験では伸びやすく、扱いやすい「顔料」を使うところが多いそうですが、ここ山元染工場では職人さんと同じ「染料」で体験できるのも魅力の一つです。

恐る恐る染めていると、山元さんからストップが。手首の力をぬいて動かさないと手首を痛めてしまうと言われました。一回コツをつかむと出来そうだけどそれまでが難しい!ひたすら手をくるくる回す練習です。

刷毛を持つ手にはあまり力を入れないのがコツ。何度も練習して山元さんから「きれい、ばっちり!」のお言葉を頂きました!

刷毛を回しながら徐々に染めることで、色が重なりきれいなグラデーションとなります。染料が多く出てしまった滲みや、染料が少なくて出来てしまったカスレもいい感じに。コントロールできないからこそ生まれる面白さがあります。

出来るようになると好きな色で柄を自由に配置するのがどんどん楽しくなります!斜めに型紙を置いたり、はみ出したり。パターンは無限大です。

好きな型紙を選び、一型ずつ柄を重ねていくことでオリジナルの手ぬぐいが出来上がっていきます。

本来の型友禅の工程では型を染めた後に糊を置き、地染めと呼ばれる作業を行います。染める作業が終わると、染料を生地に定着させる蒸しの作業、水洗いの作業へと続きます。山元染工場では、地染めまでの作業を山元さん、旦那さん、お母さんの3名とアルバイトさん1名で行っているそうです。

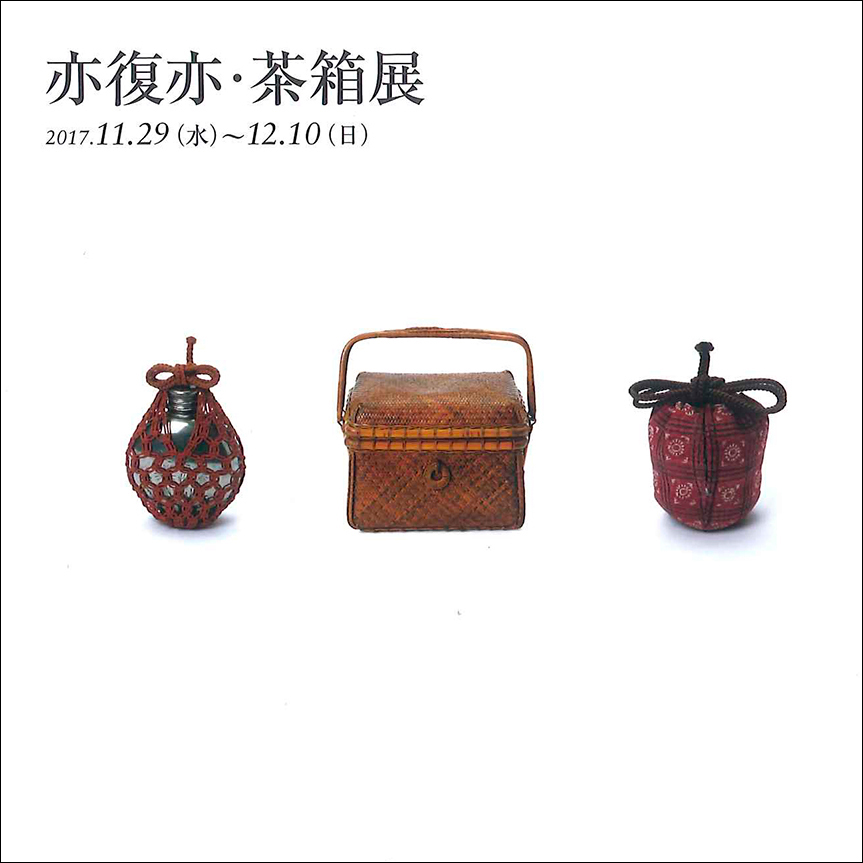

長年舞台衣裳を生業としてきた山元染工場ですが、近年は需要にも変化があります。そのため山元さんが2016年に新しく立ち上げたブランドが「ケイコロール」です。

ケイコロールのテキスタイルとプロダクト。

ケイコロールは山元染工場で蓄積された10万種の柄を、山元さんが独自の配色で再構成することで生まれる染め物。本来滲みやカスレはNGですが、ケイコロールではそれも手仕事だからこその特徴に。型紙を斜めに配置したり、はみ出したりすることでできるユニークな表情は、身につけていると明るく楽しくなります!

元々、学生時代に現代美術の分野で作品をつくっていた山元さん。その経験はケイコロールのテキスタイルにも活かされています。「作品づくりと一番違うのは、相手がいるということ。」自分のフィルターを通した上で相手にも喜んでもらうためにはどうすればいいかを常に考えていると山元さんは話します。

山元染工場で働きはじめて10年。5歳と3歳の2児の母でもある山元さんは、職人としても、女性としてもとてもかっこいい。

体験は模様を染めるまでの作業で終了。手ぬぐいは蒸したあとに洗いをかけてもらい、後日発送されます。届くまで、どんな仕上がりになっているかドキドキ。

届いた手ぬぐい。模様の配置がなかなかまとまらず苦労しましたが、完成品を見たら良い出来に感激です!

次回は友禅のもう一つの技法、「手描友禅」に挑戦します。型友禅とどんな違いや発見があるのか楽しみです!

山元染工場

住所:京都府京都市中京区壬生松原町

定休日:不定休

Tel: 075-802-0555

URL:http://www.yamamoto-some.jp/

STUDIO

TEXT BY MARIE SAKIKAWA

PHOTOGRAPHS BY KUNIHIRO FUKUMORI

18.12.10 MON 15:37