今回教えて下さった箔押師の藤澤典史さん。

金箔を貼ることを、「押す」と言います。だから、金箔を貼る職人さんは”箔押師”と呼ばれます。日頃行う仏具や寺院の襖や屏風に金箔を張る仕事は完全に分業制。例えば仏具の場合、漆塗り師によって漆が塗られたものに箔押師は金箔を押します。そして金箔が押されたものは彩色師の元に渡り、色鮮やかに装飾されていきます。

箔押師の藤澤典史さんはこのような加工の仕事だけでなく、金箔を使用した自身の作品制作、商品開発も積極的に行っています。

藤澤さんの作品。凹凸の面にシワなく押された金に技術の高さを感じます。

今回はペーパーウェイトの石に金箔を押す体験です。 箔押師は金箔の接着に漆を使用しますが、かぶれる危険があるため体験では前回の嵯峩螺鈿野村の体験でも使用したカシュー漆を使います。

まずはカシュー漆をペーパーウェイトの土台となる石にたっぷりと塗っていきます。歯ブラシを使って歯を磨くようにゴシゴシと塗り込んでいきます。藤澤さんから「バカヤロー! という気持ちで思いっきり塗り込んで下さい」と言われました。言われた通りにおもいっきり磨きますが藤澤さんからなかなかOKがでません。この作業、意外に力仕事です。

カシュー漆は漆器を嗅いだ時のような独特な匂いで粘り気があります。

塗り込む作業が終わると余分なカシュー漆を布で拭き取ります。拭き取った石を触るとネバネバしていることが分かります。金箔を上手く押すにはこの粘つきをガムテープと同じくらいの粘着力にする必要があるそうです。カシュー漆の乾燥状態を確かめつつ、再び塗り込んで拭き取る作業を何度か繰り返し、適度な粘つきを作っていきます。 この下地をつくる作業が一番重要だと藤澤さんはいいます。

石の凹凸に溜まったカシュー漆を取り除きます。細かい作業ですが金箔をきれいにはるためには不可欠です。

カシュー漆は乾燥させることで乾きます。それに対し箔押師が使用する漆は湿度乾燥です。湿度が高ければ高いほど乾いていきます。つまり梅雨の時期は乾くスピードが早まり、空気が乾燥する冬は遅くなります。漆を使用しない私たちにはなんだか不思議な感覚です。

下地が完成するといよいよ金箔が登場です。 金箔の薄さはなんと1万分の1mm! とても傷つきやすく繊細です。

繊細な金箔を藤澤さんは金箔を挟む専用の箔箸を使い、華麗な手さばきで扱います。

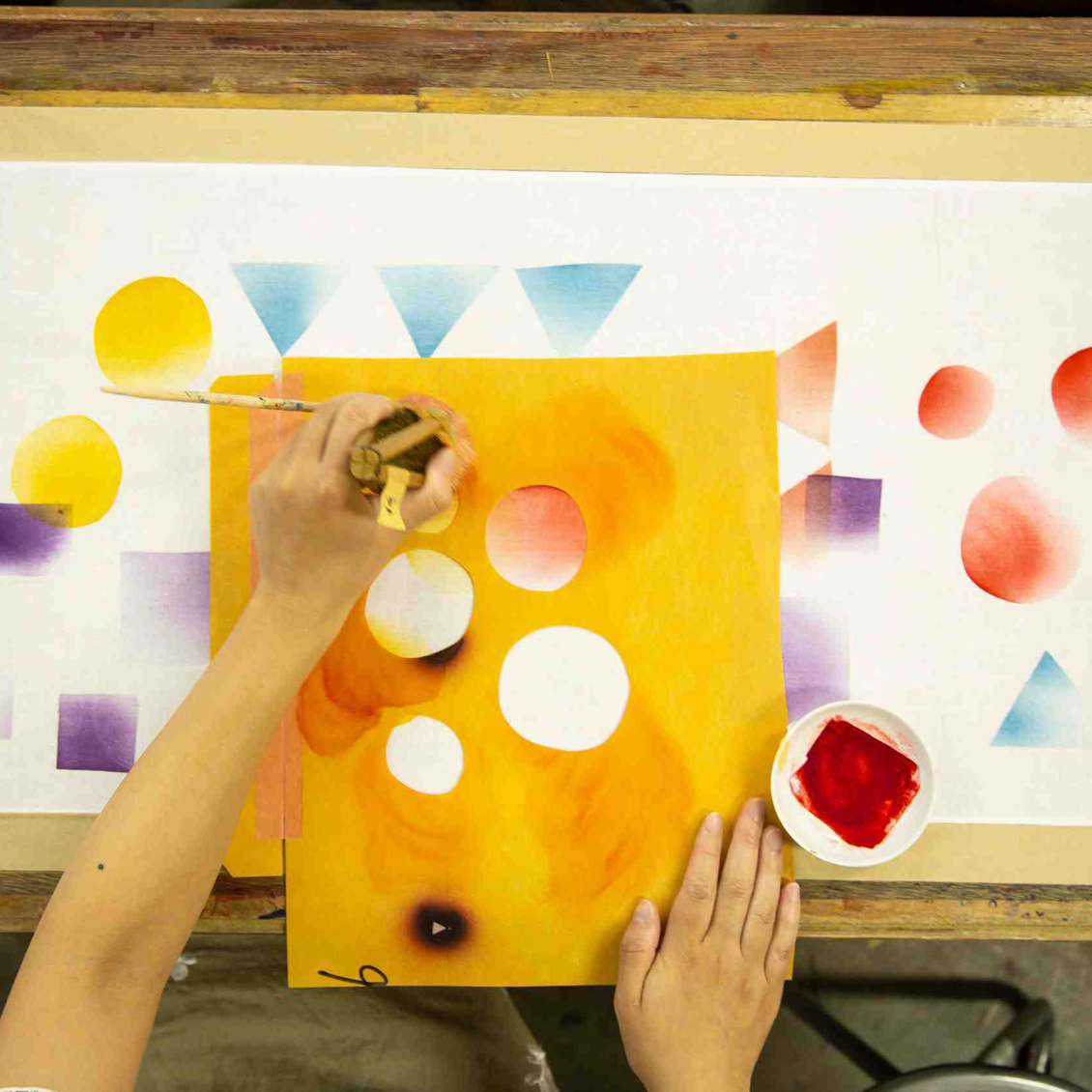

カシュー漆を塗り込む下地の力作業に対して、金箔を扱う作業は繊細な作業のため手が震えます。 金箔を持ち上げ、紙の面が下になるよう手の上に金箔をのせます。次に石をめがけて手をひっくり返し、石の上に金箔をのせます。そして傷つけないように綿で優しく押さえると、石にピタッと金箔が吸い付きます。

一連の作業。まんべんなく金箔を押したら、余分な金を刷毛で落とし完成です。

ペーパーウェイトを作る体験の後、持参した革小物に金箔を押すことも可能です。私は今回革のコインケースに金箔を押すことにしました。

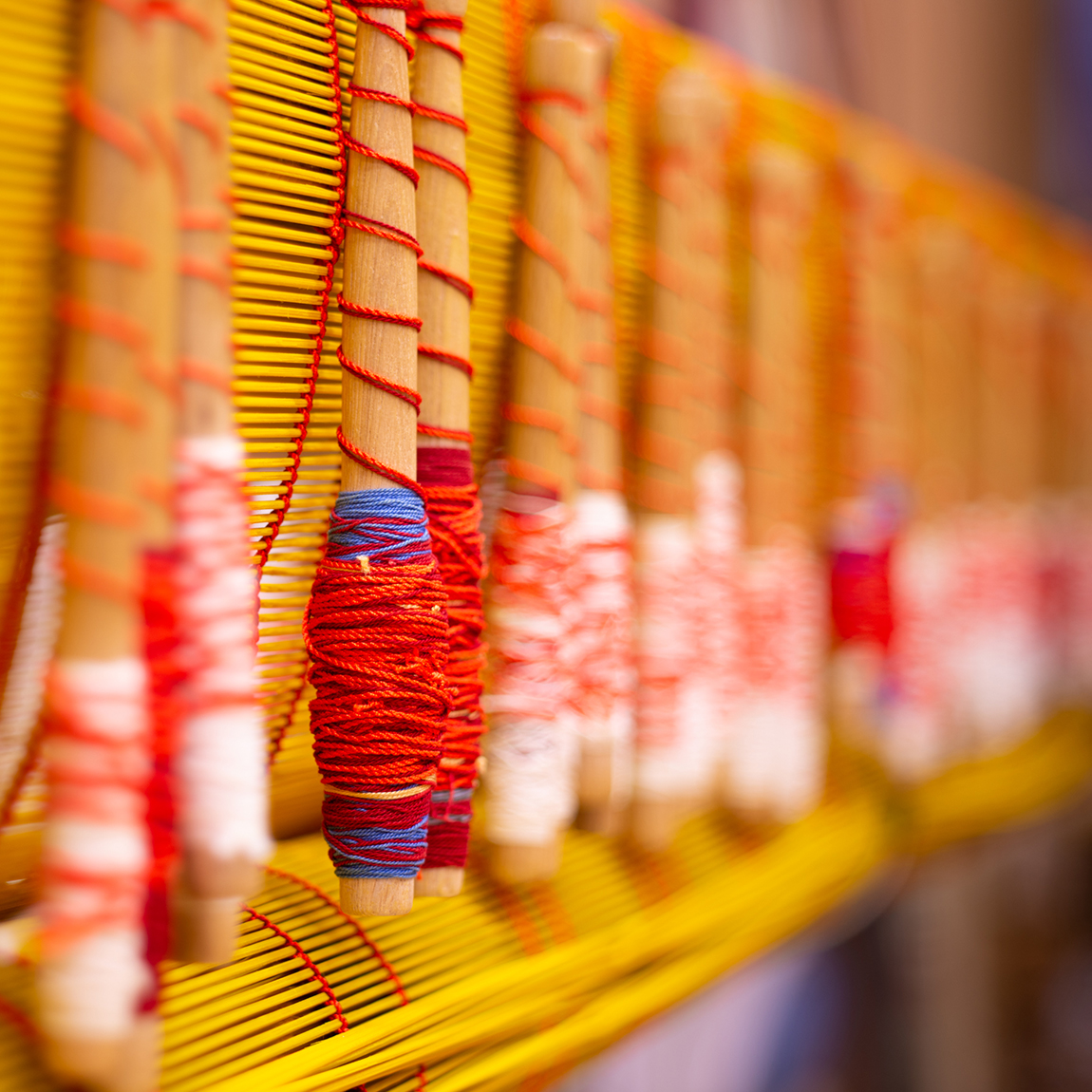

金箔を押したい部分をマスキングテープで囲い、その部分にカシュー漆を塗っていきます。今回は歯ブラシではなく漆刷毛という漆を塗る専用の道具を使いました。この漆刷毛の毛、実は人毛です。まっすぐで程よいコシのある人毛は粘り気のある漆を塗るのにちょうど良く、昔から使われています。

漆刷毛の毛が傷んだときは鉛筆のようにまわりの木を削ることで新しい毛がでてきます。

金箔を押す素材によってカシュー漆の硬化スピードが異なります。藤澤さんから粘り気を逃さないように! と急かされつつ、なんとか金箔をのせることができました。粘り気の状態を見極めることがとても難しいとわかります。

職人の場合は複数を同時に作業するため、漆の乾きのタイミングを計ることが特に重要となります。適した漆の粘つきをつくるためには長年の経験と勘が必要です。

決められた場所にきれいに金箔をのせるのが難しい。一度のせてしまったものは動かせません。

藤澤さんの技術は、現代の名工、京の名工にも選ばれた伝統工芸士である仏具箔押師の岡本正治さんの元で磨かれました。師匠のもとで17年間という長い間修行を行ったそうです。「しかし今でも師匠に比べると実力は雲泥の差です」と笑顔で話してくれました。

歴史と伝統ある仏壇仏具業界に長い間身を置いてきたため、昔は頭の固いカチカチな人間だったと藤澤さんは自身のことを振り返ります。 そんなカチカチな考えが変化し、現在のような作品制作、商品開発を行うきっかけとなったのが師匠の勧めで入った京都職人工房の存在です。京都職人工房は2012年より京都府が主催する伝統工芸の職人の育成プロジェクトです。

藤澤さんの寺院などの現場仕事は早朝4時30分から。その後工房にて仏具の仕事、自身の商品開発を行います。

京都職人工房に入ったことで様々な分野の職人と交流を持てただけでなく、商品開発を後押ししてくれるディレクターやデザイナーなど、職人以外の仕事をする人たちと関われたことが大きな変化だったと話します。

「いろいろな人と出会って、自分が持つたくさんの可能性に気付くことができました。」これをきっかけに藤澤さんは2年前、独立を決めました。

完成した革のコインケース。刷毛で余計な金箔を払った時、失敗して押せなかった部分に細かい金箔が付着し、模様のようになりました。

自分で体験するからこそ失敗もいい味になり大満足です。使っていくと金箔の表情が変化するそうです。「その変化も楽しみの一つ。剥がれたらまた押しに来てください。」と藤澤さん。

皆さんも金箔を押して自分だけのオリジナル革小物を作ってみてください!

(注意)持参した革小物に金箔を押す場合は追加料金が発生します。また品物によっては金箔を押すことができないこともあります。

京金箔押常若

住所:京都市山科区日ノ岡堤谷町74-19

定休日:不定休

Tel: 075-594-0969

体験の申し込みは「京都工房コンシェルジュ」へ

https://www.kyotoartisans.jp/

STUDIO

TEXT BY MARIE SAKIKAWA

PHOTOGRAPHS BY KUNIHIRO FUKUMORI

17.12.07 THU 16:13