近年Japan Blue(ジャパンブルー)として国内外から最注目されている藍染製品。生活の中で身近なのは、デニムですよね。しかし、多くのデニムは合成インディゴという化学染料が入った物で、日本で古くから扱われてきた天然の藍とは異なります。

わたしが今回の体験で訪れた本藍染 雅織工房は、神宮式年遷宮で使われる神具の染色からアパレルブランドの製品染めまでを請け負い、木材やレザーといった幅広い素材への染色にも対応している工房です。そしてまた、この規模の工房としては珍しく、合成インディゴではない本藍(日本発祥の天然の藍)を用い染めている場所でもあります。

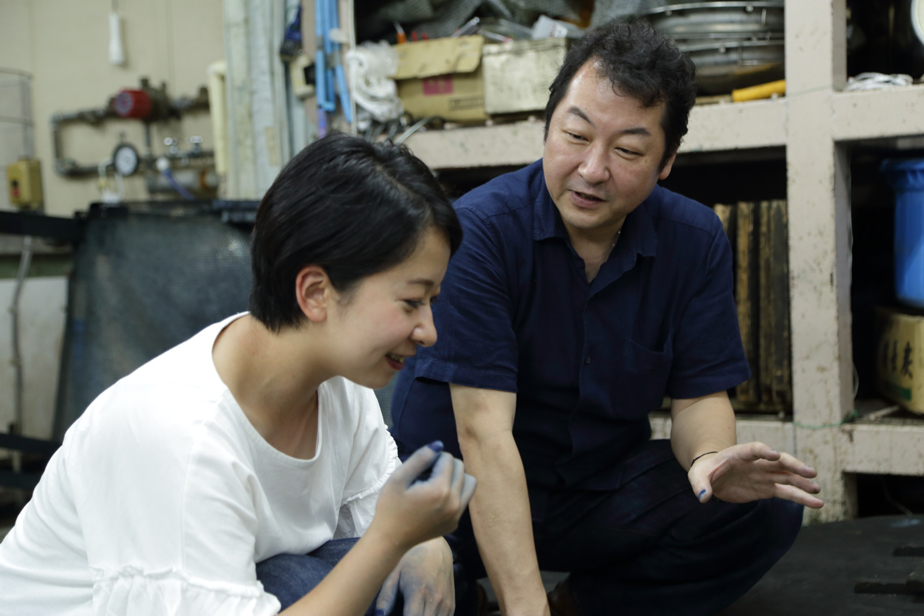

今回教えて頂いた本藍染 雅織工房代表の中西秀典さん。藍の知識をたくさん教えて頂きました。

本藍は虫よけの効果があり、体を守ってくれる染料として古来よりたくさんの人に親しまれてきました。しかし、製造工程が合成インディゴなどに比べ複雑なので、現在は国内外で製造された合成インディゴ製品が数多く出回っています。多くの人は、合成のものも日本の藍と認識してしまっているようです。

本藍は100日藍葉を発酵させつくる蒅(すくも)が染料となります。化学染料を全く使わないため、作業は手袋を付けず直に触れて行うことが出来ます。職人さんたちの手や爪を見ると、藍色に染まっているのはそのためです。職人さんたちは、毎日藍をなめて藍の状態を確かめるそうです。新しい藍は古いものに比べ、香ばしい味がします。

左が藍葉を発酵させつくられる蒅(すくも)、右が藍葉を乾燥させたもの。

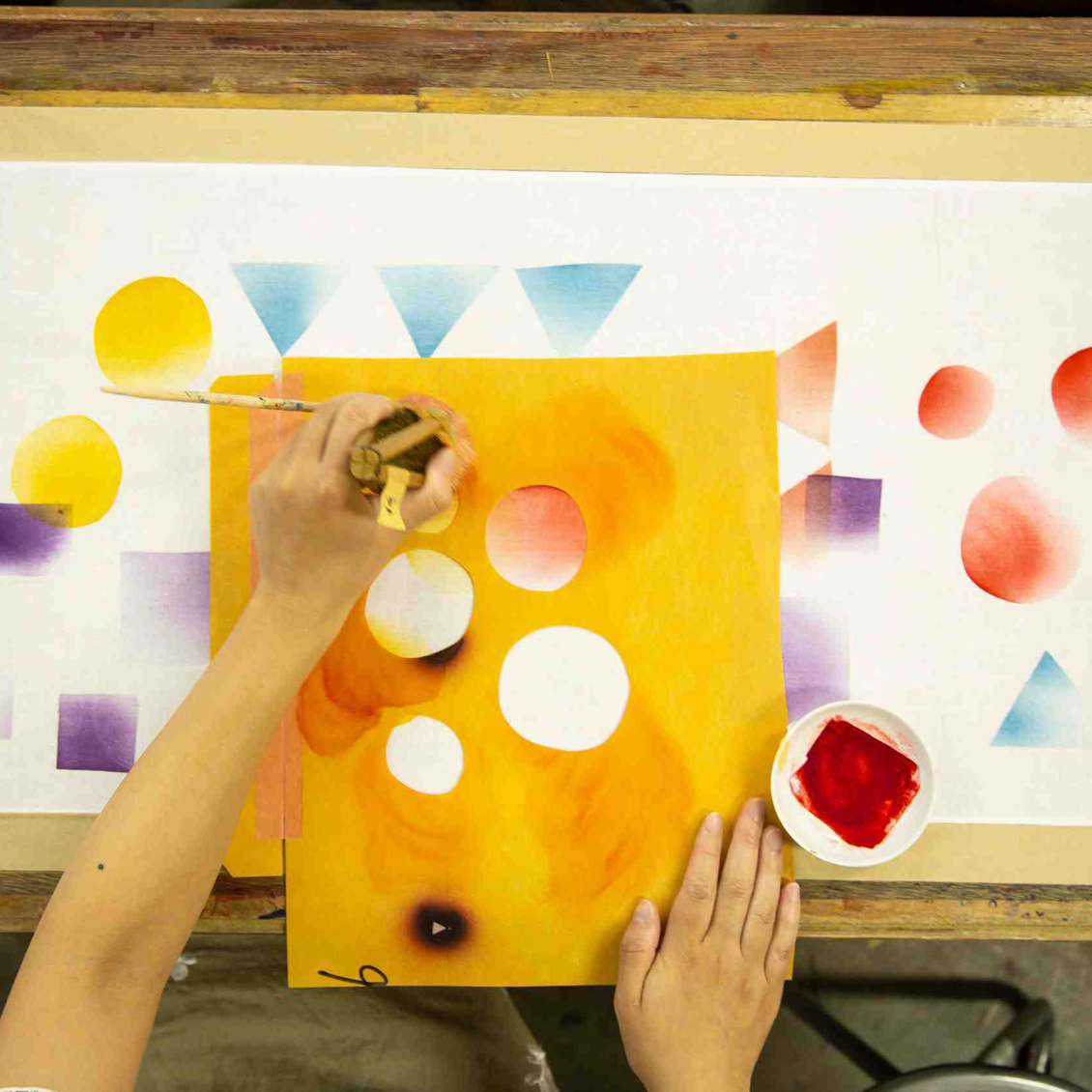

いよいよ体験開始。1日体験コースでは絞りかローケツ技法、どちらかを選択出来ます。今回は布を縛って圧力をかけることにより、その部分には藍が入らず模様になる「絞り」という染め方に挑戦します。

絞りにも様々な手段があり、それによって何通りもの模様を作ることが出来ます。たくさんの図柄が載った冊子からわたしの好きな模様を決め、糸と針を使い、仮留めしていく作業が始まりました。

この布を縫う作業、すぐ終わるだろうと思っていたけど意外と時間がかかります。中西さんが言うには、この模様を作る作業に熱中しすぎて肝心の藍染めの時間がなくなってしまう人も多いそうで、時間配分には気をつけなければなりません。

縫えたらその部分をきれいに絞って、強く縛ります。これが緩いと模様の部分も藍で染まってしまいます。

縫い終わり、昼食休憩した後、いよいよ染め始めます。

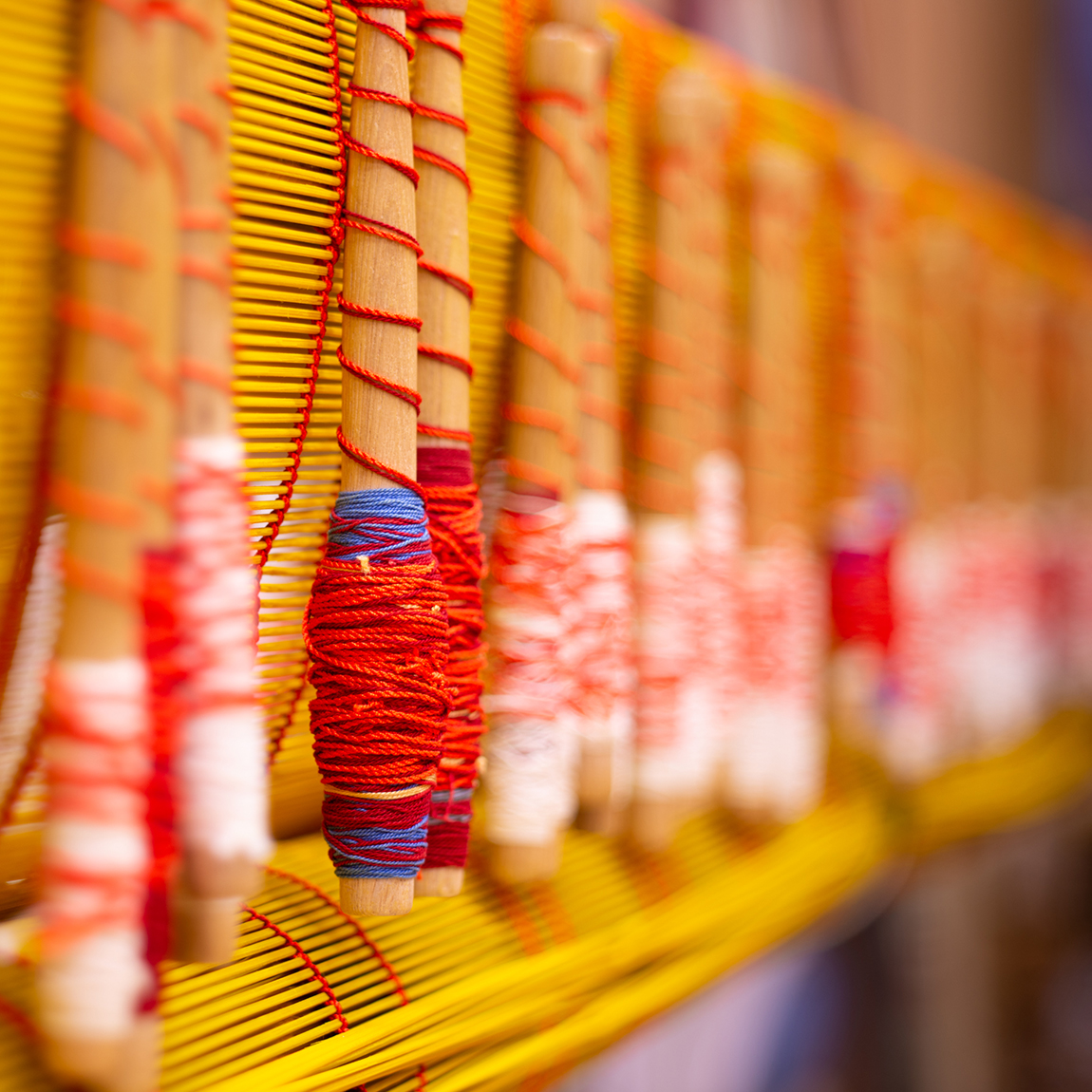

本藍染 雅織工房には2石 (360ℓ)甕(かめ)と3つの6石(1080ℓ)甕があり、それぞれの甕に入った藍は作られた時期が異なります。

なぜ製造時期の異なる藍を8つの甕に分けているかというと、一枚の布を染める際に同じ甕の藍で染め続けるのではなく、新しい藍と古い藍の両方で染める必要があるからです。

新しい藍は古いものよりきれいな色に染まりますが、色落ちがしやすいという欠点があります。逆に古い藍は色落ちしにくいのが特徴です。「合成インディゴが色落ちしやすいのと同じで、新しい甕だけで簡単に染めたものは簡単に色落ちする」きちんと回数を重ね、染め重ねることが大事だと中西さんはおっしゃいます。今回は古い藍で6回、新しい藍で5回染めました。

甕のフタを開けると藍華(染料が発酵し泡状になったもの)が浮いていて、藍が自然の物だということを実感します。 3ヶ月周期で甕の中身は入れ替えられます。

藍は暖かくも冷たくもない温度に調整されていて、発酵させた少しだけ独特な匂いがします。布を藍につけたら落とさないように3分間、手の中でゆっくり動かします。3分間つけ終わったら、甕から出して、布全体が空気に触れるように広げて、また3分間酸化します。

草木染めの多くは媒染剤を用いて色を定着させますが、藍は空気に触れることにより色が定着するため、媒染剤を使う必要がありません。藍につけて空気にさらす、藍染めはこの作業の繰り返しです。

甕の前にうずくまるような体勢でストールを藍に沈めます。甕から出す時は中でよくしぼり、ストールの絞り加工をした部分も空気に触れるよう丁寧に広げていきます。

作業自体は単純ですが、大変なのは染めている時の体勢なんです。3分間は藍からストールが出ないよう同じ体勢をキープし続けなければなりません。 砂時計の3分が待ち遠しくて時計ばかり見てしまいます。すると中西さんから「そんな時計ばっかり見ても時間は変わりませんよ」と言われてしまいました。これを11回・・・気が遠くなりそうです。

職人さんたちはトラブルがあった時にすぐに立ち上がり対応できるよう、ひざを曲げて腰を落とし、しゃがむような体勢で作業します。わたしも一度挑戦しましたが体が硬くて藍に手をつけることさえ困難です。辛すぎてすぐに諦めました。

回数を重ねるごとに色が濃くなっていきます。わたしの爪や腕も染まってきました。

染めている最中、何度か水にさらして徐々に染まっていく色を確かめます。水にさらすと茶色い灰汁が落ち、とてもきれいな藍色が現れます!

本藍染 雅織工房に入られて半年の女性の職人さんは、初めて訪れた藍染め体験でこの瞬間のきれいな色に感動し、転職して職人になること決めたそうです。 こんなふうに純粋に人の心を動かすことができるのは、受け継がれてきた伝統の力のように感じます。

左は1回染めて水にさらしたもの。右は11回染めたもの。

藍で11回染め上げたら、色が出なくなるまで水にさらします。それを終えたら絞りをした箇所をほどきます。ほどく前は緊張しましたが、きちんと模様が現れるのを見て感動!

最後に色止めのための酢酸水につけ、脱水して完成です。

藍染めは絞りの加工も、藍で染めている時も、水でさらす時も、最初から最後まで同じことの繰り返しだということがわかります。職人さんたちは染めの作業を30回以上も行います。

この繰り返しを1つ1つ丁寧に行った分だけ色が重なり、色落ちしにくい、きれいな深い藍色となる。これが日本の藍だということを学びました!

オリジナルの柄のストール、色もとても気に入ったので毎日身につけようと思います!

本藍染 雅織工房

住所:〒607-8108 京都府京都市山科区小山中島町9−9

営業時間:09:00~18:00

定休日:土、日

Tel: 075-594-0770

URL:http://www.miyabiori.jp/

STUDIO

TEXT BY MARIE SAKIKAWA

PHOTOGRAPHS BY KUNIHIRO FUKUMORI

17.07.28 FRI 17:50